La radiactividad es un fenómeno natural que impregna nuestro planeta. Desde los elementos radiactivos presentes en la corteza terrestre hasta los rayos cósmicos que nos bombardean desde el espacio, la radiación forma parte de nuestras vidas. Sin embargo, no toda la radiactividad es peligrosa. Los niveles de exposición son cruciales para determinar el riesgo para la salud humana. En este recorrido por algunos de los lugares más radiactivos del mundo, exploraremos cómo la actividad humana y los desastres naturales han dejado su huella radiactiva en distintas regiones, desde las Islas Marshall hasta Chernóbil y Fukushima.

Radiactividad en el planeta: un fenómeno natural

La radiactividad en la Tierra no es un fenómeno nuevo; ha existido desde que el planeta se formó. Elementos como el uranio y el torio, presentes en la corteza terrestre, emiten radiación de manera natural. Además, los rayos cósmicos que llegan desde el espacio también contribuyen a la radiactividad ambiental. Esta exposición es generalmente inofensiva para los seres humanos, siempre y cuando no se superen ciertos límites de seguridad establecidos por organismos internacionales. La radiactividad también se encuentra en niveles bajos en los alimentos y en el agua, lo que forma parte de nuestra exposición diaria.

Niveles seguros de radiación

La seguridad en torno a la radiación se basa en tres principios: tiempo, distancia y blindaje. La exposición prolongada a la radiación aumenta el riesgo de efectos adversos para la salud, por lo que limitar el tiempo de exposición es crucial. Mantener una distancia adecuada de las fuentes radiactivas y usar blindaje, como materiales que absorben la radiación, también son medidas efectivas para protegerse. Las autoridades reguladoras han establecido límites de exposición que son considerados seguros para la población general, garantizando que los niveles de radiación a los que estamos expuestos en la vida diaria no representen un riesgo significativo.

Impacto de la exposición a altas dosis

Cuando las dosis de radiación superan los niveles seguros, pueden tener efectos graves en la salud. La exposición a altas dosis de radiación ionizante puede causar daño celular, aumentar el riesgo de cáncer y, en casos extremos, provocar la muerte. Estudios epidemiológicos han demostrado que las personas expuestas a altas dosis de radiación, como los trabajadores de centrales nucleares sin la debida protección o las víctimas de desastres nucleares, presentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la radiación. Sin embargo, para la mayoría de la población, la exposición diaria es lo suficientemente baja como para no representar un peligro significativo.

Islas Marshall: legado de pruebas nucleares

Estados Unidos probó 67 armas nucleares entre 1946 y 1958 en las Islas Marshall. Lamentablemente, estas pruebas dejaron una huella que perdura en algunas regiones de los atolones. Tanto es así que un estudio publicado en 2019 recomendaba no habitar algunas de sus islas, hasta que se limpien y se evalúe su seguridad. Algunas de estas islas, que han registrado más radiactividad que la propia zona de Chernóbil, son Enjebi, Runit, Bikini y Naen.

Historia de las pruebas nucleares

Las pruebas nucleares en las Islas Marshall comenzaron poco después de la Segunda Guerra Mundial, en un esfuerzo por desarrollar y probar armas nucleares más poderosas. La detonación más famosa, conocida como "Castle Bravo", fue la prueba más grande llevada a cabo por Estados Unidos, y su impacto fue mucho más extenso de lo previsto, contaminando una vasta área del océano Pacífico. Estas pruebas no solo afectaron el medio ambiente, sino que también desplazaron a miles de habitantes locales, que se vieron obligados a abandonar sus hogares debido a la contaminación radiactiva.

Impacto en la población y el medio ambiente

El legado de las pruebas nucleares en las Islas Marshall ha sido devastador para la población local. La exposición a la radiación ha provocado problemas de salud a largo plazo, incluidos altos índices de cáncer y enfermedades relacionadas con la radiación. Además, el medio ambiente ha sufrido daños irreparables, con ecosistemas marinos y terrestres gravemente afectados. A pesar de los esfuerzos de limpieza y compensación, muchas islas siguen siendo inseguras para la vida humana, y los habitantes de las Islas Marshall continúan enfrentando desafíos significativos debido a la herencia radiactiva de las pruebas nucleares.

Somalia: contaminación por desechos nucleares

La costa de Somalia se convirtió en un vertedero de desechos nucleares y tóxicos, especialmente después del devastador tsunami de 2004. Este desastre natural sacó a flote barriles de residuos que habían sido ilegalmente arrojados al mar por empresas europeas. Los efectos de esta contaminación han sido devastadores para las comunidades costeras, que han experimentado un aumento en problemas de salud y degradación ambiental. La gestión inadecuada de estos residuos ha dejado una marca duradera en la región, exacerbada por la falta de un gobierno central fuerte que pueda abordar adecuadamente el problema.

El tsunami de 2004 y sus consecuencias

El tsunami que azotó el océano Índico en 2004 no solo fue una catástrofe natural por su devastación inmediata, sino que también reveló un problema oculto en la costa de Somalia. Los barriles de desechos tóxicos, algunos de los cuales contenían materiales radiactivos, fueron arrastrados a la costa, liberando su contenido en el ambiente. Esta exposición inesperada a sustancias peligrosas ha tenido un impacto significativo en la salud de la población local, con casos de enfermedades respiratorias, problemas de piel y otras afecciones que se han atribuido a la contaminación.

Problemas de gestión de residuos

La gestión de residuos en Somalia ha sido históricamente ineficaz, en parte debido a la inestabilidad política y la falta de infraestructura adecuada. Durante décadas, empresas extranjeras aprovecharon esta situación para deshacerse ilegalmente de desechos peligrosos en la región. La combinación de residuos industriales y nucleares ha creado un cóctel tóxico que sigue afectando a las comunidades locales. La falta de recursos y de un marco regulador efectivo ha dificultado la implementación de soluciones sostenibles para abordar este problema de contaminación, dejando a la población expuesta a riesgos continuos.

Chernóbil: entre la catástrofe y el turismo

El desastre de Chernóbil en 1986 es uno de los accidentes nucleares más conocidos de la historia. La explosión en la planta nuclear liberó una cantidad masiva de radiación en el ambiente, afectando a miles de personas y extendiéndose por gran parte de Europa. A pesar de los esfuerzos de contención y limpieza, la zona alrededor de Chernóbil sigue siendo altamente radiactiva. Sin embargo, en los últimos años, el lugar se ha convertido en un destino turístico, atrayendo a visitantes que quieren ver de cerca el impacto de la catástrofe, siempre bajo estrictas medidas de seguridad.

El accidente nuclear de 1986

El accidente de Chernóbil ocurrió el 26 de abril de 1986, cuando un reactor explotó durante una prueba de seguridad fallida. La explosión liberó grandes cantidades de material radiactivo en la atmósfera, que se extendieron por Europa. La respuesta inicial fue lenta, y la falta de información precisa agravó la situación. Miles de personas fueron evacuadas de la zona, pero muchas ya habían estado expuestas a niveles peligrosos de radiación. Este desastre puso de relieve los riesgos asociados con la energía nuclear y llevó a cambios significativos en las políticas de seguridad nuclear en todo el mundo.

Radiactividad y efectos en la salud

La exposición a la radiación de Chernóbil ha tenido efectos devastadores en la salud de las personas. Se estima que miles de personas han desarrollado cáncer y otras enfermedades relacionadas con la radiación como resultado directo del accidente. La población infantil fue especialmente vulnerable, con un aumento significativo en los casos de cáncer de tiroides. Además de los efectos inmediatos, la radiación ha tenido un impacto a largo plazo en la salud de las comunidades afectadas, con generaciones posteriores también sufriendo las consecuencias de la exposición.

Visitas turísticas bajo condiciones específicas

A pesar de su historia trágica, Chernóbil se ha convertido en un destino turístico. Las visitas a la zona de exclusión se realizan bajo estrictas medidas de seguridad, con guías que aseguran que los turistas no se expongan a niveles peligrosos de radiación. Esta forma de turismo ha generado controversia, ya que algunos lo ven como una falta de respeto hacia las víctimas del desastre. Sin embargo, también ha aumentado la conciencia sobre los efectos de la energía nuclear y ha proporcionado una fuente de ingresos para la región, que todavía enfrenta desafíos económicos.

Fukushima: consecuencias del terremoto y tsunami

El desastre nuclear de Fukushima en 2011 fue el resultado de un terremoto y un tsunami que devastaron la costa de Japón. La central nuclear de Fukushima Daiichi sufrió daños críticos, lo que provocó la liberación de material radiactivo en el ambiente. Aunque no hubo muertes directas atribuidas a la radiación, el impacto en la región fue significativo, con evacuaciones masivas y un daño ambiental considerable. A lo largo de los años, se han realizado esfuerzos para descontaminar la zona y permitir el regreso de los residentes, aunque el proceso ha sido lento y complejo.

El evento de 2011 y su impacto

El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9.0 golpeó la costa de Japón, seguido por un tsunami que arrasó comunidades enteras. La central nuclear de Fukushima Daiichi fue una de las muchas infraestructuras afectadas, y la pérdida de energía provocó el fallo de los sistemas de refrigeración de los reactores. Esto llevó a explosiones y la liberación de material radiactivo. La respuesta al desastre fue rápida, pero los desafíos para contener la radiación y asegurar la planta fueron inmensos, y el impacto en la población local fue profundo.

Estado actual de la zona

Desde el desastre, se han realizado esfuerzos significativos para descontaminar la región alrededor de Fukushima. Aunque algunas áreas han sido declaradas seguras para el regreso de los residentes, otras siguen siendo inaccesibles debido a los altos niveles de radiación. La recuperación económica y social ha sido lenta, y muchos desplazados aún no han podido regresar a sus hogares. La gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de la planta continúan siendo un desafío, y el gobierno japonés sigue trabajando para restaurar la confianza en la seguridad nuclear del país.

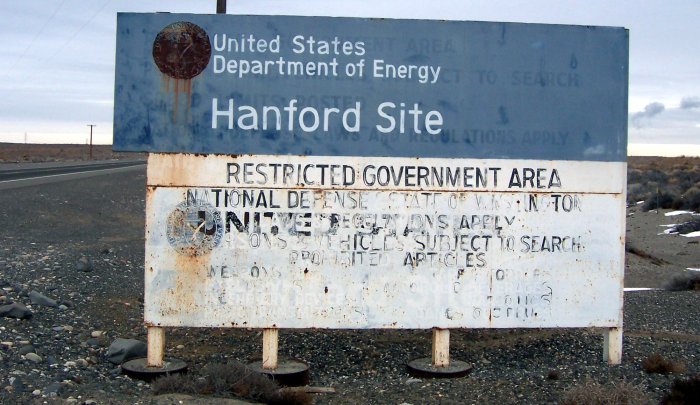

Handford Site, Estados Unidos: un legado de residuos

El Handford Site en el estado de Washington, Estados Unidos, es uno de los lugares más contaminados por residuos nucleares en el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue un centro clave para la producción de plutonio para armas nucleares. La gestión de los residuos generados ha sido un desafío continuo, y el sitio todavía está en proceso de limpieza. A pesar de los esfuerzos para contener y eliminar la contaminación, el legado radiactivo de Handford sigue siendo un problema ecológico significativo que requiere atención constante.

Historia del sitio nuclear

El Handford Site fue establecido en 1943 como parte del Proyecto Manhattan, el esfuerzo de Estados Unidos para desarrollar armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. La producción de plutonio en Handford contribuyó a la creación de la bomba lanzada sobre Nagasaki en 1945. Sin embargo, la producción masiva de material radiactivo también generó una enorme cantidad de residuos, que fueron almacenados en el sitio sin las medidas de seguridad adecuadas. Con el tiempo, estos residuos han filtrado al suelo y al agua subterránea, creando un problema ambiental complejo y duradero.

Esfuerzos de limpieza en curso

Desde el cierre de las instalaciones de producción en Handford, se han realizado esfuerzos extensivos para limpiar el sitio y mitigar la contaminación. Este proceso ha sido lento y costoso, con desafíos técnicos significativos debido a la cantidad y la toxicidad de los residuos. La limpieza de Handford es uno de los proyectos de remediación ambiental más grandes en la historia de Estados Unidos, y se espera que continúe durante varias décadas más. A pesar de los avances, el sitio sigue siendo un recordatorio de los riesgos asociados con la producción y el manejo de materiales nucleares.

Mailuu-Suu, Kirguistán: minas de uranio y radiactividad

Mailuu-Suu, en Kirguistán, es un ejemplo de cómo la minería de uranio puede dejar un legado radiactivo duradero. Durante la era soviética, esta región fue un importante centro de extracción de uranio para el programa nuclear de la URSS. La explotación intensiva dejó atrás una gran cantidad de residuos radiactivos, que han contaminado el suelo y el agua de la zona. A pesar de los esfuerzos para gestionar los residuos, Mailuu-Suu sigue enfrentando desafíos significativos relacionados con la radiactividad y sus efectos en la comunidad local.

Origen de la contaminación radiactiva

La minería de uranio en Mailuu-Suu comenzó en la década de 1940, cuando la región fue identificada como una fuente rica de este mineral estratégico. Durante décadas, se extrajeron grandes cantidades de uranio sin considerar adecuadamente los impactos ambientales. Los residuos radiactivos fueron almacenados en condiciones precarias, lo que resultó en la contaminación del suelo y los cursos de agua cercanos. Con el colapso de la Unión Soviética, la falta de recursos para gestionar estos residuos agravó el problema, dejando a la comunidad local expuesta a riesgos radiactivos.

Impacto en la comunidad local

La exposición a la radiactividad en Mailuu-Suu ha tenido consecuencias significativas para la salud de la población local. Se han reportado altos índices de enfermedades relacionadas con la radiación, incluidos cáncer y problemas de salud reproductiva. La contaminación también ha afectado el medio ambiente, con impactos negativos en la agricultura y la vida silvestre. A pesar de los esfuerzos internacionales para abordar la situación, la comunidad sigue enfrentando desafíos económicos y de salud, exacerbados por la falta de infraestructura adecuada para gestionar los residuos radiactivos de manera segura.

El Mar Mediterráneo y la sombra de Chernóbil

El desastre de Chernóbil en 1986 tuvo un impacto que se extendió mucho más allá de las fronteras de Ucrania, llegando incluso al Mar Mediterráneo. La radiactividad liberada por la explosión del reactor fue transportada por el viento y la lluvia, contaminando amplias áreas de Europa. Aunque los niveles de radiactividad en el Mediterráneo han disminuido con el tiempo, el evento sigue siendo un recordatorio de cómo un accidente nuclear puede tener repercusiones ambientales de largo alcance y cómo la naturaleza interconectada de nuestro planeta puede propagar la contaminación a miles de kilómetros de distancia.

Niveles de radiactividad y seguridad

Tras el accidente de Chernóbil, se detectaron niveles elevados de radiactividad en el Mar Mediterráneo, especialmente en las aguas alrededor de Malta. Aunque estos niveles no eran lo suficientemente altos como para representar un riesgo inmediato para la salud humana, sí generaron preocupación sobre los efectos a largo plazo en el ecosistema marino. Las mediciones realizadas en los años siguientes mostraron una disminución gradual de la radiactividad, y para 2020, los niveles habían vuelto a ser considerados seguros. Sin embargo, el incidente subraya la importancia de la vigilancia continua y la gestión adecuada de los riesgos nucleares.

Impacto ambiental a largo plazo

El impacto de Chernóbil en el Mar Mediterráneo no solo se limitó a la radiactividad directa. La contaminación radiactiva puede tener efectos a largo plazo en los ecosistemas, alterando las cadenas alimentarias y afectando la biodiversidad. Aunque los niveles de radiactividad han disminuido, el evento ha servido como un recordatorio de la necesidad de políticas internacionales efectivas para prevenir y mitigar los efectos de los accidentes nucleares. La cooperación entre los países mediterráneos ha sido clave para monitorear y gestionar los impactos ambientales, asegurando que el mar siga siendo un recurso vital para las comunidades que dependen de él.

Mayak, Rusia: un historial de accidentes nucleares

Mayak, en Rusia, es uno de los lugares más radiactivos del mundo debido a una serie de accidentes nucleares que ocurrieron durante la era soviética. La planta de Mayak fue un centro de producción de plutonio para armas nucleares, y su historial de seguridad es uno de los más oscuros de la historia nuclear. A lo largo de los años, varios incidentes graves han liberado grandes cantidades de radiación en el ambiente, afectando a las comunidades cercanas y dejando un legado de contaminación que persiste hasta hoy.

Eventos significativos y su legado

Uno de los incidentes más graves en Mayak fue la explosión de un tanque de residuos radiactivos en 1957, conocido como el desastre de Kyshtym. Este evento liberó una cantidad masiva de radiación, contaminando un área extensa y obligando a la evacuación de miles de personas. A pesar de su gravedad, el desastre fue mantenido en secreto durante años, y las comunidades afectadas no recibieron la atención y el apoyo necesarios. Otros incidentes menores, pero significativos, han contribuido a la acumulación de contaminación radiactiva en la región, estableciendo a Mayak como un punto crítico en el mapa de la radiactividad global.

Contaminación y sus efectos

La contaminación radiactiva en Mayak ha tenido un impacto devastador en la salud de la población local. Se han reportado altos índices de cáncer y otras enfermedades relacionadas con la radiación, y la esperanza de vida en la región es significativamente más baja que el promedio nacional. Además de los efectos en la salud humana, la contaminación ha afectado gravemente el medio ambiente, con suelos y cursos de agua contaminados que persisten hasta hoy. A pesar de los esfuerzos para mitigar la contaminación, Mayak sigue siendo un recordatorio de los peligros asociados con la producción y gestión de materiales nucleares.

Sellafield, Reino Unido: el incendio que marcó una era

Sellafield, en el Reino Unido, fue el escenario de uno de los primeros grandes accidentes nucleares de la historia. En 1957, un incendio en la planta nuclear liberó una cantidad significativa de material radiactivo, afectando a la población local y generando preocupación sobre la seguridad de las instalaciones nucleares. El incidente de Sellafield marcó un punto de inflexión en la percepción pública sobre la energía nuclear y llevó a cambios en las políticas de seguridad y regulación en el Reino Unido y más allá.

El incidente de Sellafield

El incendio de Sellafield comenzó cuando el núcleo de un reactor se sobrecalentó, provocando la ignición de materiales radiactivos. Durante tres días, el fuego ardió sin control, liberando una nube de radiación que se extendió por el noroeste de Inglaterra. La respuesta al incidente fue rápida, pero la falta de experiencia en la gestión de desastres nucleares significó que la población local estuvo expuesta a niveles peligrosos de radiación. El incidente fue un recordatorio de los riesgos asociados con la energía nuclear y llevó a una reevaluación de las prácticas de seguridad en la industria.

Consecuencias para la salud pública

El impacto del incendio de Sellafield en la salud pública fue significativo. Se reportaron aumentos en los casos de cáncer, especialmente leucemia, en las comunidades cercanas a la planta. Estos efectos a largo plazo subrayaron la necesidad de una mejor gestión de la seguridad nuclear y la importancia de la transparencia en la comunicación de riesgos al público. A pesar de las mejoras en las prácticas de seguridad desde entonces, el legado del incendio de Sellafield perdura, y la planta sigue siendo un foco de atención para la vigilancia y la investigación en salud pública.

Semipalátinsk, Kazajistán: sitio de detonaciones nucleares

Semipalátinsk, en Kazajistán, fue el principal sitio de pruebas nucleares de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Entre 1949 y 1989, se realizaron más de 450 pruebas nucleares en esta región, dejando un legado de contaminación radiactiva que afecta a la población local hasta el día de hoy. Las pruebas en Semipalátinsk se llevaron a cabo con poca consideración por el impacto en el medio ambiente y la salud humana, y las consecuencias de estas detonaciones han sido devastadoras para las comunidades de la zona.

Historia de las pruebas nucleares

El sitio de pruebas de Semipalátinsk fue elegido por su ubicación remota y su baja densidad de población. Durante cuatro décadas, se realizaron pruebas tanto atmosféricas como subterráneas, liberando grandes cantidades de radiación en el ambiente. Las pruebas se llevaron a cabo en secreto, y la población local no fue informada de los riesgos a los que estaban expuestos. Con el colapso de la Unión Soviética, se revelaron los verdaderos alcances de la contaminación, y la región ha sido objeto de esfuerzos internacionales para abordar los impactos de las pruebas nucleares.

Efectos persistentes en la región

La exposición a la radiación en Semipalátinsk ha tenido efectos devastadores en la salud de la población local. Se han reportado altos índices de cáncer, enfermedades congénitas y otros problemas de salud relacionados con la radiación. Además, la contaminación ha afectado gravemente el medio ambiente, con suelos y fuentes de agua contaminados que persisten hasta hoy. A pesar de los esfuerzos para limpiar y rehabilitar la región, los efectos de las pruebas nucleares en Semipalátinsk siguen siendo un desafío significativo para las autoridades locales y la comunidad internacional.

Los faros nucleares en Sajalín

Los faros nucleares en la isla de Sajalín, en Rusia, son un ejemplo de cómo la tecnología nuclear se utilizó de maneras inesperadas durante la era soviética. Estos faros, alimentados por generadores termoeléctricos de radioisótopos, proporcionaban luz a las costas remotas de la Unión Soviética. Aunque ya no están en uso, su desmantelamiento tras la caída de la URSS ha planteado desafíos significativos para la gestión de residuos radiactivos y la protección del medio ambiente local.

Desmantelamiento tras la caída de la URSS

Con el colapso de la Unión Soviética, muchos de los faros nucleares en Sajalín fueron abandonados, dejando sus generadores radiactivos expuestos al ambiente. El desmantelamiento de estos faros ha sido un proceso complicado, debido a la dificultad de acceder a las ubicaciones remotas y la necesidad de manejar de manera segura los materiales radiactivos. A lo largo de los años, se han realizado esfuerzos para retirar y gestionar adecuadamente estos residuos, pero el proceso ha sido lento y costoso, y algunos faros todavía representan un riesgo para el medio ambiente.

Impacto en el entorno local

La presencia de faros nucleares en Sajalín ha tenido un impacto significativo en el entorno local. Los materiales radiactivos utilizados en los generadores han contaminado el suelo y las aguas cercanas, afectando la vida silvestre y las comunidades locales. A pesar de los esfuerzos para mitigar la contaminación, los desafíos persisten, y la región sigue siendo un punto crítico para la vigilancia ambiental. La gestión de los residuos radiactivos y la restauración del entorno natural son prioridades para las autoridades locales y las organizaciones internacionales que trabajan en la zona.

Hiroshima y Nagasaki: comparación con Chernóbil

Hiroshima y Nagasaki son recordadas por ser las únicas ciudades en el mundo que han sufrido ataques con bombas atómicas. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas nucleares sobre estas ciudades japonesas, causando una devastación inmediata y dejando un legado de radiación. Sin embargo, a diferencia de Chernóbil, ambas ciudades han sido reconstruidas y son habitables hoy en día. Esto se debe en parte a las diferencias en la naturaleza de la radiación emitida por una explosión nuclear en comparación con un accidente en una planta nuclear.

Historia de los bombardeos

Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki ocurrieron el 6 y el 9 de agosto de 1945, respectivamente, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial. Las explosiones destruyeron gran parte de ambas ciudades y causaron la muerte de decenas de miles de personas. La radiación liberada por las bombas atómicas causó enfermedades agudas y aumentó el riesgo de cáncer en los sobrevivientes. Sin embargo, con el tiempo, los niveles de radiación disminuyeron, y las ciudades fueron reconstruidas, convirtiéndose en símbolos de paz y resiliencia.

Radiactividad y habitabilidad actual

Hoy en día, Hiroshima y Nagasaki son ciudades vibrantes y habitables, con niveles de radiación que no representan un riesgo para la salud humana. Esto contrasta con Chernóbil, donde la radiación sigue siendo un problema significativo. La diferencia radica en los isótopos radiactivos involucrados: las bombas atómicas liberaron isótopos de vida corta, mientras que el accidente de Chernóbil involucró isótopos de vida más larga que persisten en el ambiente. La experiencia de Hiroshima y Nagasaki demuestra que, con el tiempo y los esfuerzos adecuados, es posible recuperarse de un evento nuclear devastador.

Referencias

- Seager, J. (2000). Atlas del estado medioambiental (Vol. 5). Ediciones Akal.

- Martínez, M. L., & Martínez, L. L. (2006). El accidente nuclear de Chernobil. Liceus, Servicios de Gestió.

- Lochbaum, D., Lyman, E., & Stranahan, S. Q. (2014). Fukushima: The story of a nuclear disaster. New Press, The.