Los eclipses eran acontecimientos que exigían preparación en el mundo maya, y su llegada no podía quedar al azar. La élite religiosa dependía de calendarios precisos para saber cuándo debían realizarse ciertos rituales, y durante décadas los investigadores no entendían del todo cómo una tabla medieval podía haber anticipado fenómenos tan complejos.

El nuevo estudio de John Justeson y Justin Lowry, publicado en Science Advances, explica por fin un sistema que parecía imposible de descifrar con simple observación a ojo desnudo. La clave estaba en la forma en que se reiniciaba la tabla, no en cómo se recorría.

Un códice que sobrevivió y un misterio que persistió

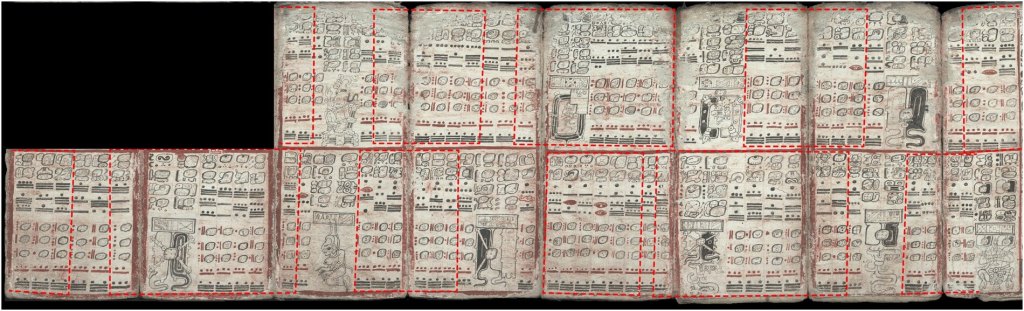

El Códice de Dresde es uno de los cuatro manuscritos mayas que escaparon a la destrucción tras la colonización europea, y dentro de sus páginas aparece una de las herramientas astronómicas más enigmáticas del continente. Los mayas lo escribieron entre los siglos XI y XII, utilizando papel de corteza y pigmentos brillantes para registrar conocimientos sobre el clima, la salud, el movimiento de los planetas y la Luna. Entre sus secciones destaca una tabla dedicada exclusivamente a anticipar eclipses solares.

Durante más de cien años, los especialistas dieron por hecho que la tabla se usaba como una rueda: terminaba en el mes 405 y, al llegar al final, simplemente empezaba otra vez desde el inicio. Era una explicación lógica si se pensaba en un calendario cíclico, pero no cuadraba con los eclipses reales visibles en territorio maya. Los datos astronómicos no coincidían, y cada intento por encajar los números terminaba abriendo más dudas. Había una pieza del sistema que nadie estaba considerando.

Justeson y Lowry decidieron revisar la tabla desde cero, comparando sus fechas con los eclipses que realmente pudieron observar los mayas entre los años 350 y 1150 de nuestra era. Ese periodo incluye más de un centenar de eclipses totales, anulares e híbridos visibles en Mesoamérica.

Al estudiar sus patrones, encontraron que la tabla del códice no estaba diseñada para funcionar como un ciclo cerrado, sino como una serie de ciclos enlazados que debían solaparse en puntos estratégicos. Ese hallazgo cambió por completo la interpretación tradicional.

El secreto no estaba al final, sino en medio

El estudio demuestra que iniciar cada nueva tabla desde su último mes provocaría errores casi inmediatos. El problema era sencillo: los eclipses no siguen exactamente un ritmo uniforme, así que copiar una tabla tras otra sin corregir desviaciones hacía que con el tiempo las predicciones dejaran de coincidir con los eclipses reales. Los mayas solucionaron esto reiniciando cada tabla en un punto distinto.

La investigación revela que cada nuevo ciclo comenzaba usualmente en el mes 358 del ciclo anterior. Ese punto es donde la tabla maya se acerca más al cruce entre la órbita de la Tierra y la Luna: un lugar ideal para recalibrar los cálculos.

Si la tabla se reiniciaba allí, los eclipses futuros quedaban casi perfectamente alineados. La desviación era tan pequeña que, según los autores, apenas equivaldría hoy a un desfase de dos horas en la alineación entre Sol y Luna. Esa precisión sorprende considerando que no usaban instrumentos ópticos.

Pero la genialidad del sistema maya incluía un segundo ajuste. Cada cierto tiempo, los sacerdotes-calendáricos iniciaban la tabla en otro mes distinto: el 223. Ese cambio corregía un pequeño error acumulado, evitando que se ampliara con el paso de los años. Gracias a esa regla doble —el reinicio en el mes 358 y el ajuste ocasional en el 223—, el método funcionó de forma continua durante siglos. Así mantuvieron la tabla operativa sin depender de modelos abstractos modernos.

Un calendario lunar convertido en herramienta de predicción

El estudio también apunta a que la tabla de eclipses no nació como tal. La base del sistema era un calendario lunar de 405 meses creado para relacionar las lunaciones con el calendario ritual de 260 días. Esa coincidencia exacta permitió que los mayas siguieran los ciclos lunares durante generaciones, marcando qué noches podían ser relevantes para rituales o fenómenos celestes. Con el tiempo, ese calendario lunar se transformó en una herramienta para anticipar eclipses.

Cuando los mayas comenzaron a registrar eclipses visibles en sus territorios, lograron identificar patrones repetidos. Notaron que ciertos intervalos —como 88 meses, 223 meses y 358 meses— se repetían una y otra vez en los eclipses reales.

Estos intervalos no surgían de cálculos abstractos, sino de siglos de observación y anotación. La tabla del códice terminó incorporando esos patrones, convirtiéndolos en una especie de “estaciones” dentro de la cuenta lunar. Cada estación marcaba un punto donde podía ocurrir un eclipse solar.

La estructura final incluía 69 fechas de luna nueva repartidas a lo largo de los 405 meses, de las cuales 55 señalaban momentos en los que un eclipse era posible y el resto servían como puntos de ajuste. Esa mezcla permitía que cada grupo de fechas mantuviera un ritmo regular sin perder precisión.

Nadie había comprendido del todo este diseño porque la tabla no sigue el modelo moderno de predicción astronómica: funciona desde la repetición numérica y la observación a largo plazo. Es un ejemplo de ingeniería calendárica con identidad propia.

Un método que cubría siglos y que se mantenía estable

Al comparar el sistema maya con los eclipses reales entre los años 350 y 1150, los investigadores descubrieron que la tabla, usada tal como la diseñaron sus autores, podía anticipar todos los eclipses visibles en Mesoamérica durante ese periodo. Es un rango de más de 700 años en el que las fechas marcadas en la tabla coinciden con las oportunidades reales de observar un eclipse solar total o anular. La duración del sistema supera la de muchos métodos europeos medievales.

La razón es la combinación de observación precisa y un mecanismo de corrección que evitaba que el ciclo se desviara con el tiempo. Reiniciar en el mes 358 mantenía la tabla sincronizada, mientras que el ajuste ocasional en el mes 223 impedía que pequeñas variaciones se acumularan.

El resultado no es una predicción al minuto, pero sí una ventana temporal lo bastante exacta para avisar de cuándo un eclipse podría ser visible en la región. La desviación máxima estimada tras más de un siglo sería inferior a una hora.

Ese nivel de precisión permitió que los sacerdotes mayas, conocidos como daykeepers, planificaran rituales, lecturas astrológicas y decisiones políticas basadas en ciclos celestes. Los eclipses no eran simples fenómenos astronómicos: tenían un papel social y religioso importante, y anticiparlos otorgaba autoridad a quienes controlaban el calendario. El códice conservado en Dresde es el testimonio más completo de esa tradición.

Una nueva lectura para un manuscrito único

El trabajo de Justeson y Lowry redefine un elemento central del Códice de Dresde y obliga a reconsiderar la sofisticación matemática de los especialistas mayas. Durante décadas, se pensó que los mesoamericanos interpretaban el cielo de forma simbólica, pero su manejo de ciclos complejos demuestra que seguían patrones numéricos rigurosos. La tabla de 405 meses no es una curiosidad, sino un instrumento astronómico que evoluciona a lo largo de generaciones. El hallazgo devuelve profundidad a una ciencia que sobrevivió a pesar de la destrucción colonial.

Además, el estudio confirma que la tabla conservada en el códice no es la primera de su tipo. Los investigadores identifican al menos dos posibles bases cronológicas —años 1083 y 1116— y reconstruyen secuencias anteriores que se remontan a los siglos IV y V. Eso sugiere que los mayas fueron perfeccionando la técnica durante cientos de años hasta llegar a la versión preservada.

Cada nueva tabla heredaba la estructura de la anterior y la ajustaba para mantenerla funcional. El sistema es fruto de acumulación paciente, no de un único creador.

Comprender cómo funcionaba esta herramienta no solo aclara una página enigmática de un códice, sino que ilumina una tradición científica que solía quedar fuera del relato histórico. La precisión alcanzada por los mayas se sostuvo sin telescopios ni matemáticas formales modernas, únicamente con registro meticuloso y un dominio extraordinario del tiempo. La investigación aporta una lectura más justa del conocimiento que floreció en Mesoamérica antes de la colonización.

Referencias

- Justeson, J., & Lowry, J. (2025). The design and reconstructible history of the Mayan eclipse table of the Dresden Codex. Science Advances, 11(43), eadt9039. doi: 10.1126/sciadv.adt9039