En el territorio de Beocia, en la Grecia central, existió durante milenios un lago de aguas caprichosas y desbordantes: el Copaide. Su historia natural, y sobre todo su transformación humana, constituye uno de los episodios más asombrosos de la ingeniería europea antigua . Mucho antes de que Roma erigiera sus acueductos y cloacas monumentales, una sociedad micénica —los minias de Orcómeno— acometió un proyecto hidráulico sin precedentes: el drenaje parcial de un lago de 25 kilómetros cuadrados. Se estima que esta intervención, fechada hacia el siglo XIV a. C., representaría la primera gran obra de ingeniería hidráulica conocida en Europa.

El desafío: una llanura anegada

Antes de que fuese drenado, el lago Copaide constituía el mayor cuerpo de agua interior de Grecia. Su extensión oscilaba entre 15 y 25 kilómetros cuadrados, dependiendo de la estación y del régimen de lluvias. En su entorno convergían varios ríos —el Cefiso beocio, el Melas, el Erkina y otros menores—, cuyas aguas quedaban atrapadas en una cuenca sin salida natural hacia el mar. Las crecidas periódicas convertían las márgenes del lago en un terreno pantanoso e improductivo, mientras que las zonas más elevadas ofrecían un potencial agrícola excepcional.

Los estudios hidrográficos contemporáneos han demostrado que la cuenca del Cefiso aportaba, por sí sola, unos 179 hectómetros cúbicos de agua anuales, con variaciones estacionales extremas. A estos, se sumaban los 130 hm³ del Melas, de caudal más constante gracias a sus manantiales. En conjunto, el sistema era propenso tanto a las inundaciones como a los periodos de estiaje.

La dificultad tanto para habitar como para cultivar la llanura explicaría por qué los minias decidieron emprender un programa sistemático de drenaje y control fluvial. La decisión probablemente tenía un doble objetivo: ganar tierras fértiles y estabilizar el abastecimiento hídrico.

Los minias, una sociedad micénica que dominó el agua

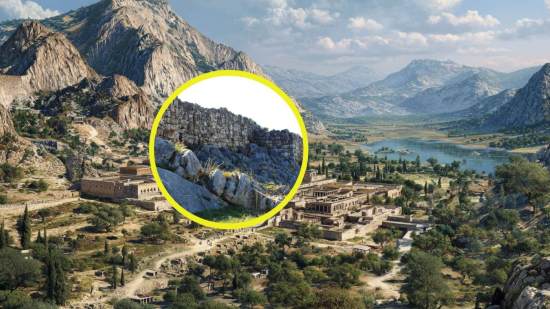

Los protagonistas de esta proeza fueron los minias, un pueblo micénico cuya capital, Orcómeno, dominaba la región del Copaide durante el apogeo de la Edad del Bronce tardía (ca. 1400–1300 a. C.). Según Estrabón, fueron ellos quienes desviaron los ríos que alimentaban el lago hacia los sumideros naturales del terreno, abriendo conductos para que las aguas se filtraran hasta el mar Egeo.

Las fuentes literarias y los hallazgos arqueológicos en la acrópolis fortificada de Gla —una ciudad palaciega rodeada por murallas ciclópeas— parecen confirmar el papel central de este enclave en la administración del sistema hidráulico. Gla funcionó como sede del poder técnico y económico de los minias, desde donde se supervisaba el nivel de las aguas del lago y el almacenamiento de cosechas. Su economía, de hecho, dependía de la agricultura intensiva y del comercio fluvial interior, ambos viables solo gracias al control del agua. El drenaje del Copaide, por tanto, se entiende como la base que aseguró la prosperidad de toda una civilización micénica regional.

Las obras del drenaje: canales, diques y túneles

El sistema hidráulico minio se componía de varias estructuras interconectadas que combinaban ingeniería empírica y observación geológica. Mamassis, Moustakas y Zarkadoulas, investigadores responsables de un estudio de 2015 sobre esta obra hidráulica, han identificado tres elementos principales en el proceso: el gran canal de derivación, el dique septentrional y un túnel de drenaje en el área de Kefalari.

Un canal kilométrico

El canal principal, de unos 25 kilómetros de longitud, recogía parte de las aguas del Cefiso y las conducía hacia las dolinas y sumideros kársticos situados en el noreste de la cuenca. Con ello, se reducían las fluctuaciones del lago y se ganaban amplias zonas de cultivo en las cotas comprendidas entre los 94 y los 97 metros sobre el nivel del mar.

Un sólido dique

En paralelo, los minias construyeron un dique monumental, de unos 22 kilómetros de largo, que reforzaron con muros ciclópeos y un relleno de arcillas impermeables. Servía para separar las áreas inundables del norte de las tierras agrícolas del sur, lo que, a su vez, permitía un control selectivo de las crecidas.

El estudio geotécnico demuestra que las técnicas empleadas son comparables a las de los modernos diques de contención. Algunos tramos conservan todavía más de dos metros de altura y diez de anchura, evidencia tangible de una sofisticada comprensión del comportamiento hidráulico de los materiales.

Un túnel de evacuación

A estas infraestructuras se sumaba el proyecto más ambicioso: un túnel excavado en la roca caliza capaz de evacuar el exceso de agua directamente en el golfo de Eubea. Con una sección de 1,45 por 1,55 metros y una pendiente constante del 1,15 %, el túnel debía superar los 2,2 kilómetros, aunque solo se completó un quinto de su longitud.

La presencia de dieciséis pozos verticales de ventilación y acceso demuestra una planificación sistemática y un dominio avanzado de la topografía subterránea. Este diseño, de clara filiación micénica, es similar a otras galerías hidráulicas conocidas en Creta y el Peloponeso.

Simular un sistema de hace tres milenios

El equipo de Mamassis aplicó modelos hidrológicos contemporáneos para recrear el funcionamiento del sistema minio. Para ello, se elaboraron series sintéticas de cien años de caudales y precipitaciones, con el fin de estimar el equilibrio hídrico del lago bajo distintos escenarios operativos. Los resultados mostraron que, para mantener el nivel del Copaide por debajo de los 95 metros, era necesario desviar entre el 50 y el 60 % de los caudales del Cefiso y el Melas hacia los sumideros. Durante los periodos secos, los minias seguramente tuvieron que recurrir a pequeños embalses o cisternas para el riego.

De este modo, los micénicos lograron estabilizar amplias zonas agrícolas de más de 100 km². Las variaciones naturales del régimen hídrico y los terremotos fueron los principales responsables de la destrucción parcial del sistema hacia 1100 a. C.

Un legado técnico milenario

Tres mil años después, en 1882, cuando el estado griego moderno emprendió la desecación definitiva del Copaide, los ingenieros británicos de la Lake Copais Company Limited hallaron bajo los depósitos aluviales los vestigios del sistema micénico. Se trataba de muros, canales y galerías trazados con precisión. Su descubrimiento confirmó la presencia de obras de ingeniería hidráulica de gran calado anteriores incluso a los acueductos arcaicos de Samos o los sistemas etruscos que inspiraron a Roma.

El sistema diseñado por los minias no solo modificó el paisaje, sino que transformó radicalmente la economía agrícola de la región. La magnitud técnica de las estructuras y la complejidad del diseño revelan una comprensión avanzada de los procesos hidrológicos y una sorprendente capacidad de planificación territorial.

Referencias

- Mamassis, N., S. Moustakas y N. Zarkadoulas. 2015. "The operation of ancient reclamation works at Lake Copais in Greece". Water History, 7(1): 9–14. DOI: 10.1007/s12685-015-0126-x.