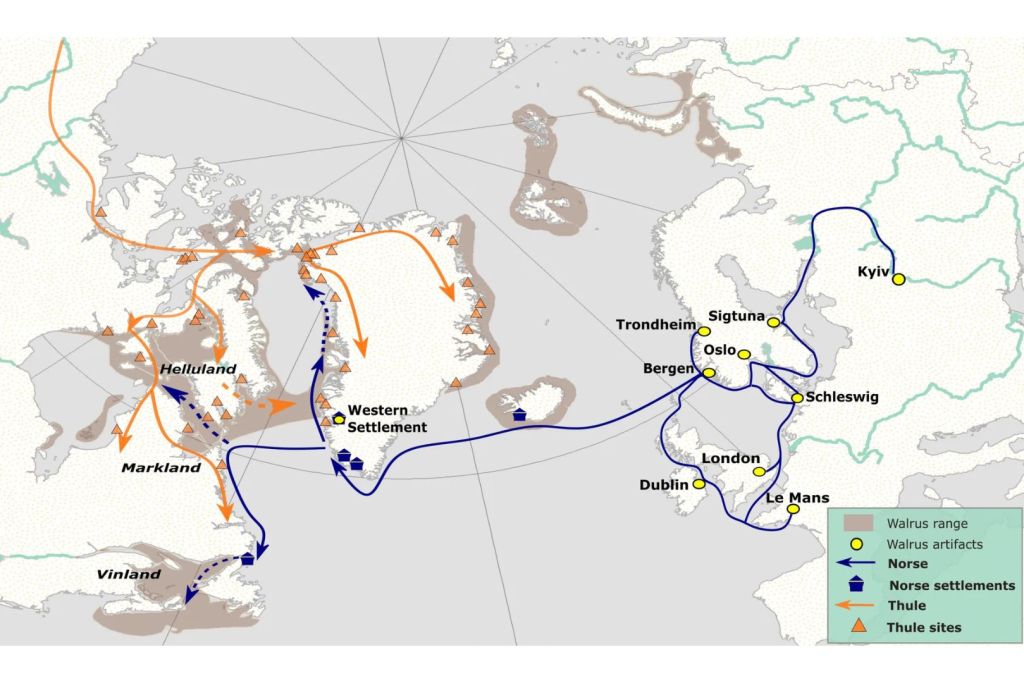

Durante siglos, la historia oficial ha contado que Cristóbal Colón fue el primer europeo en entrar en contacto con los pueblos del continente americano. Sin embargo, una nueva investigación científica ha aportado pruebas asombrosas que obligan a matizar —y quizás a reescribir— esa narrativa. El estudio, publicado en la revista Science Advances, reveló que los vikingos de Groenlandia no solo llegaron a América del Norte mucho antes que Colón, sino que establecieron rutas comerciales activas en el Alto Ártico, donde probablemente intercambiaron marfil de morsa con los pueblos indígenas de la región.

Este hallazgo no solo pone en duda el aislamiento precolombino del Ártico canadiense, sino que también saca a la luz un fenómeno fascinante: una forma temprana de globalización polar, donde las culturas nórdicas e indígenas compartieron rutas, recursos e incluso tecnologías en uno de los entornos más hostiles del planeta.

Una ruta comercial olvidada que conectaba dos mundos

Todo comenzó con un material muy codiciado en la Europa medieval: el marfil. Pero no se trataba de marfil africano, sino del que se obtenía de las colosales morsas del Atlántico Norte. Estas criaturas, con sus largos colmillos y piel gruesa, poblaban las costas de Islandia, Groenlandia y el norte de Canadá. Su marfil era utilizado en la creación de objetos de lujo: peones de ajedrez, empuñaduras de dagas, figuras religiosas y otros artículos valiosos para la élite europea.

Durante siglos se creyó que los vikingos de Groenlandia —una comunidad establecida en el siglo X— cazaban morsas cerca de sus asentamientos en el suroeste de la isla. Sin embargo, gracias al uso de análisis genéticos avanzados, un equipo internacional de científicos liderado por investigadores de la Universidad de Lund y el Globe Institute de Copenhague ha rastreado el origen exacto de 31 piezas de marfil medieval encontradas en yacimientos europeos y groenlandeses. Los resultados fueron sorprendentes: muchas de estas piezas procedían de regiones situadas a miles de kilómetros al norte, especialmente del estrecho de North Water Polynya, entre Canadá y Groenlandia.

Este dato cambia por completo la escala de las expediciones vikingas y plantea una nueva pregunta: ¿cómo llegaron tan lejos?

Navegar entre el hielo y la historia: ¿era posible?

El equipo no se conformó con los datos genéticos. Para saber si los vikingos eran realmente capaces de alcanzar esos puntos remotos, algunos investigadores decidieron reconstruir rutas marítimas y probar embarcaciones tradicionales en condiciones reales. Utilizaron dos tipos de barcos nórdicos: los más pequeños, propulsados por remos, y otros de mayor tamaño, dotados de vela, conocidos por haber sido utilizados en viajes de exploración.

Los experimentos demostraron que las embarcaciones más grandes podían cubrir largas distancias en el estrecho marco temporal que ofrecía el verano ártico. Partiendo desde los asentamientos vikingos en Groenlandia occidental a mediados de junio, los navegantes habrían tenido unas pocas semanas para llegar al norte, cazar morsas, procesar sus pieles y colmillos, almacenarlos a bordo y emprender el viaje de vuelta antes de que los mares se congelaran de nuevo a finales de agosto. Todo, en un entorno dominado por el hielo, la niebla y las corrientes traicioneras.

El análisis logístico, unido a las rutas reconstruidas y a la evidencia genética, indica que no solo era posible: probablemente lo hicieron varias veces durante los siglos XII y XIII. Y lo más intrigante: no estaban solos.

El Ártico no era un desierto: los encuentros con los pueblos indígenas

En los mismos lugares donde los vikingos buscaron marfil, vivían desde hacía generaciones los Tuniit (o Dorset tardíos) y más tarde los Thule Inuit, grupos indígenas que dominaban las técnicas de caza en el hielo con gran destreza. Utilizaban harpones articulados mucho más eficaces que las lanzas vikingas, se desplazaban en kayaks y umiaks (embarcaciones cubiertas con pieles de animales) y vivían en un equilibrio sostenible con el entorno polar.

Las rutas de caza se solapaban, las fuentes de recursos eran las mismas y los períodos históricos coinciden. Todo apunta a que, durante al menos dos siglos, vikingos e inuit compartieron territorio y recursos. Aunque no se han encontrado textos escritos que lo confirmen, existen fragmentos arqueológicos —como objetos de metal nórdico hallados en asentamientos inuit— que sugieren intercambios y contactos. Lo que antes se interpretaba como vestigios aislados, ahora adquiere un sentido mucho más amplio: estos pueblos probablemente comerciaron marfil, utensilios o incluso técnicas de navegación y caza.

Lo más relevante es que estos encuentros no fueron esporádicos ni accidentales, sino el resultado de una necesidad económica clara: el suministro constante de marfil a los mercados europeos. La demanda era tan fuerte que los groenlandeses vikingos, aunque en declive, habrían priorizado estas expediciones por encima de otras actividades como la agricultura o la ganadería.

Una forma temprana de globalización en el Ártico

Los autores del estudio han acuñado un concepto provocador: el “Camino del Marfil Ártico”. Esta ruta comercial, impulsada por la demanda de lujo europea, conectó el continente con las regiones más remotas del hemisferio norte. Es una historia de exploración, comercio y contacto cultural que se dio siglos antes de que Europa estableciera sus grandes rutas coloniales.

A diferencia de la Ruta de la Seda o las rutas atlánticas del Renacimiento, el Camino del Marfil Ártico fue más modesto en escala, pero igualmente revelador. Nos habla de una humanidad conectada, incluso en las fronteras más inhóspitas del planeta, donde dos mundos tan distintos como el vikingo europeo y el inuit ártico se encontraron, quizás se sorprendieron mutuamente y, en algún momento, decidieron intercambiar bienes y conocimientos.

El Ártico, lejos de ser una tierra vacía y congelada, fue un lugar de encuentros culturales, redes económicas y movimientos humanos más complejos de lo que imaginamos. Este estudio, basado en genética, arqueología experimental y fuentes históricas, nos invita a reconsiderar cómo se construyen las narrativas del pasado. Porque a veces, el marfil guarda secretos que la historia ha olvidado contar.

El estudio ha sido publicado en Science Advances.