El dolor crónico no tiene rostro, no aparece en los análisis ni en muchas pruebas médicas, pero condiciona la vida de millones de personas en silencio. Su presencia es constante, invisible y a menudo incomprendida, incluso por los sistemas sanitarios que deberían aliviarlo. Es una experiencia que transforma no solo el cuerpo, sino también la mente, las relaciones y la identidad. Y en ese paisaje de sufrimiento poco visible, muchas personas —sobre todo mujeres— terminan sintiéndose solas, culpables o rotas.

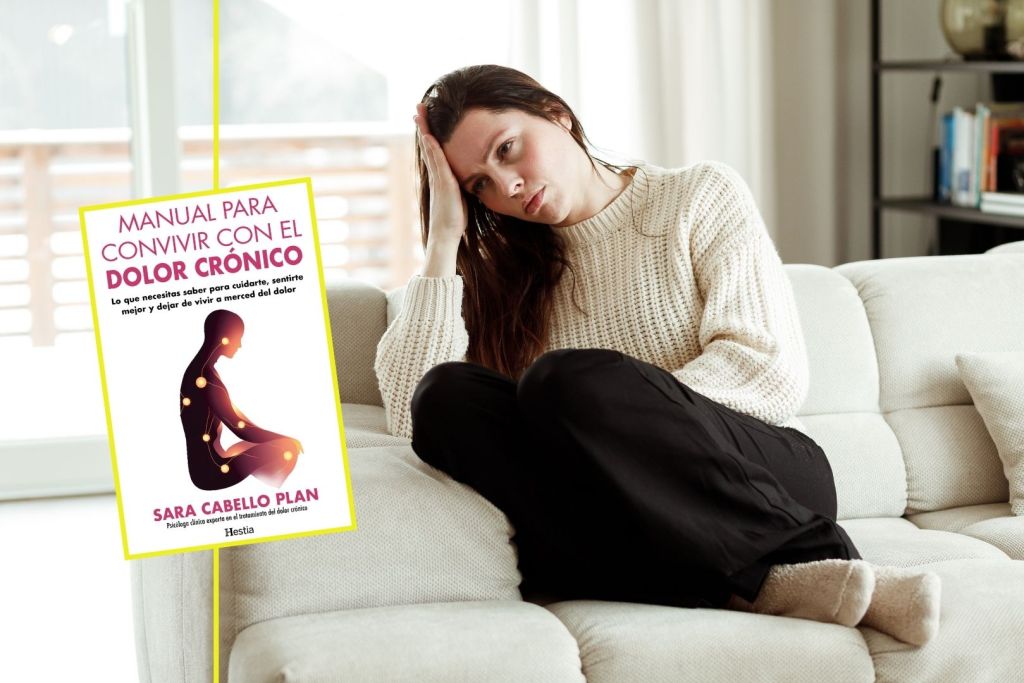

Sara Cabello Plan, psicóloga clínica con máster en Psicología General Sanitaria y en Sociología Aplicada, conoce bien ese terreno. No solo por su formación académica, sino porque ha acompañado durante años a pacientes que lidian cada día con ese “huésped que no se marcha”, como ella misma describe al dolor crónico. En su libro Manual para convivir con el dolor crónico, publicado por la editorial Hestia, ofrece algo más que pautas terapéuticas: brinda comprensión, herramientas prácticas y un lenguaje nuevo con el que nombrar y resignificar el dolor.

A lo largo de sus páginas, Sara Cabello pone el foco en aquello que muchas veces queda fuera de la consulta médica: la culpa, el miedo, la frustración, la identidad y, sobre todo, la necesidad de no atravesar esta experiencia en soledad. Desde la escritura terapéutica hasta la filosofía estoica, desde el autocuidado hasta la creación de comunidades de apoyo, este manual es una guía realista y empática para quienes no quieren que el dolor les arrebate cada rincón de su vida.

Con un enfoque riguroso pero profundamente humano, la autora plantea una idea transformadora: no se trata de eliminar el dolor a toda costa, sino de aprender a vivir con él sin que lo invada todo. Porque, como insiste, convivir con dolor no significa renunciar a una vida con sentido.

A continuación, te dejamos en exclusiva con una entrevista a Sara Cabello Plan, autora de Manual para convivir con el dolor crónico, publicada por la editorial Hestia.

Pregunta. En el libro hablas del dolor crónico como un “huésped que no se marcha”. ¿Qué te llevó a elegir esta metáfora y cómo cambia la forma en que lo afrontamos?

Respuesta. Elegí esa metáfora porque el dolor crónico no se puede curar como si fuera un simple dolor de cabeza. El dolor crónico se instala en la vida de las personas como un huésped que no te esperas y se queda a vivir. El dolor ocupa espacio en la vida cotidiana y en la realidad de quien lo sufre. Pero eso no significa que tengamos que vivir a merced de él.

Al describirlo así, lo que busco es cambiar la mirada: en vez de luchar constantemente contra él, como una batalla que desgasta y genera frustración y que al final nunca se gana, podemos empezar a pensar en cómo convivir con ese huésped incómodo. No se trata de resignarse, sino de aprender a poner límites, a no dejar que invada todas las habitaciones de nuestra vida, a decidir qué parte de nuestro tiempo y de nuestra energía no le vamos a entregar. No es fácil cuando se ha instalado en todos tus pensamientos y los distorsiona, pero te aseguro que, una vez que consigues ver las cosas desde este punto de vista, la vida se hace mucho más fácil.

Por eso, creo que cuando cambiamos la forma de nombrar y entender al dolor, también cambia la forma en que lo afrontamos. Pasamos de la guerra sin fin en la que siempre vas perdiendo al arte de convivir con dignidad, autocuidado y, sobre todo, con más compasión hacia nosotras mismas.

P. Planteas que el dolor no debería formar parte de la identidad de quien lo padece. ¿Cómo puede alguien empezar a separar “soy mi dolor” de “convivo con mi dolor”?

R. Así es, el dolor no debe formar parte de la identidad de la persona. La identidad se va construyendo a lo largo de la vida, no es estática, sino que los eventos que van sucediendo a lo largo de los años y la interpretación que hacemos de ellos, se van añadiendo a nuestra forma de vernos a nosotros mismos y a la forma en que creemos que los demás nos ven.

Es normal que, si convivimos con un dolor diario que suele ser incapacitante, acabemos viéndonos como una extensión de él, y eso es lo que tenemos que cambiar. En el libro hablo de cómo cambiar esa percepción de nosotras mismas, pasar de “mi dolor me roba la vida y toma las decisiones por mí” a “convivo con el dolor, pero yo soy Sara”. Es un cambio profundo y no se consigue de un día para otro.

Yo en terapia utilizo varias sesiones para trabajar esto hasta conseguir cambios. Lo primero por lo que tenemos que empezar es el lenguaje: cómo nos hablamos a nosotras mismas. Sin darnos cuenta, nos tratamos y hablamos mal, mucho peor de lo que trataríamos a las personas que están a nuestro alrededor y a quienes queremos. Para trabajar esto, les pido a mis pacientes que cuenten durante un día cuántas veces se hablan mal y las vayan apuntando con palitos cada vez que sean conscientes. Esto nos hace darnos cuenta de que muchísimas más veces de las que creemos nos estamos tratando mal. No es lo mismo decirte a ti misma “soy una inútil porque no puedo llevar las tareas de casa hoy como hace cualquier otra persona” que decirte: “hoy voy a dar lo que pueda, y si no consigo hacer lo mismo que hice ayer no pasa nada, porque mi prioridad es mi salud y encontrarme bien”. En muchas ocasiones les digo a mis pacientes que da igual que las camas no estén hechas o que se quede el baño sin hacer, que es mucho más importante darse ese paseo que te apetece y que sabes que te viene bien o tumbarte un rato en la cama a descansar si eso es lo que te pide tu cuerpo, porque eso es lo que hace que poco a poco aprendas a escucharte, haciendo que te vayas encontrando mejor. Así se van rompiendo los lazos entre la sensación de ser una enferma y convivir con una enfermedad.

Otro paso es reconectar con todo aquello que sigue existiendo más allá del dolor: los vínculos con las personas que queremos, los valores personales que guían nuestras vidas, las pasiones que nos remueven, incluso los pequeños momentos de disfrute que aún caben en un día difícil. Esa reconexión ayuda a recordar que el dolor es un compañero que no queremos, sí, pero no es el dueño de nuestro día a día y al final, de nuestra historia. Se trata de recuperar agencia: no soy mi dolor, soy una persona con sueños, límites, talentos y también con un dolor que forma parte de mi experiencia, pero que no la define por completo.

P. Dices que el dolor crónico no solo es físico, sino también emocional, social e identitario. ¿Por qué crees que todavía cuesta tanto que el sistema sanitario lo entienda así?

R. No quiero generalizar, porque no creo que se trate de una cuestión personal de los médicos, sino del sistema sanitario y del enfoque desde el que se trata a la enfermedad y a las personas que la padecen. Está muy orientado a lo biológico. Se busca la lesión, tratar el síntoma físico y, si no aparece una causa clara en una prueba médica, a menudo se minimiza lo que la persona siente y esto lo veo a diario en mi consulta.

Acompañar durante tanto tiempo a personas que lo padecen corrobora cada vez más que el dolor crónico no es solo un asunto individual, sino también político y social. No basta con hablar de mejoría personal si seguimos teniendo un sistema que invisibiliza, precariza y abandona a quienes viven con dolor.

Como psicóloga y como parte de esta Tribu Invisible, estoy segura de que el dolor no se puede desligar de las condiciones materiales de vida: la falta de recursos públicos, las jornadas laborales que no contemplan que las personas convivan con la enfermedad, el acceso desigual a la sanidad y la soledad que genera un sistema que prioriza la productividad sobre la dignidad.

El problema es que el dolor crónico no es solo una señal del cuerpo, sino que afecta al estado de ánimo, a la autoestima, a las relaciones personales y al proyecto de vida. Pero estos aspectos requieren tiempo, escucha y un enfoque interdisciplinar (médico, psicológico y social) y el sistema no está preparado ni tiene recursos para ofrecerlo. También hay un tema cultural, hemos aprendido a dividir mente y cuerpo, como si fueran compartimentos separados y esa visión reduccionista hace que el dolor se trate solo desde lo físico, cuando en realidad es una experiencia compleja que atraviesa todas las dimensiones de la vida.

El mayor aprendizaje es que la comunidad es una herramienta de lucha colectiva. Solo organizándonos, visibilizándonos y reclamando nuestros derechos podremos transformar esa soledad en fuerza para tomar acción. El dolor crónico no nos convierte en personas rotas o diferentes. Somos sujetos con voz, con dignidad y con derecho a una vida plena más allá de la lógica del beneficio económico.

«El problema es que el dolor crónico no es solo una señal del cuerpo, sino que afecta al estado de ánimo, a la autoestima, a las relaciones personales y al proyecto de vida»

P. En tus páginas aparece un concepto muy potente: la Tribu Invisible. ¿Cómo nació esta idea y qué papel puede tener la comunidad en la sanación emocional?

R. La idea de la Tribu Invisible nació de escuchar a tantas mujeres con dolor crónico repetir la misma frase: “nadie me entiende”. Las mujeres se sienten solas, creen que nadie las puede ayudar porque se encuentran muchos obstáculos en el camino: parejas que no saben cómo actuar, compañeros de trabajo o jefes que no tienen en cuenta sus limitaciones y pocos recursos sanitarios y sociales. El problema es que el dolor no se ve en una radiografía porque no es una pierna rota y esa invisibilidad acaba generando soledad, incomprensión e incluso culpa por convivir con el dolor y no llegar a todo.

El papel de la comunidad y la pertenencia a un grupo claro es clave y esto se lleva estudiando años. Los estudios más recientes muestran que las personas con dolor crónico que acudieron a grupos de apoyo mejoraron en la severidad del dolor, su interferencia en la vida diaria y en síntomas de ansiedad y depresión y lo más sorprendente es que los efectos se mantuvieron incluso un mes después de terminar el programa. ¿Qué nos está demostrando esto? Que necesitamos sentirnos escuchadas y escuchar, sentir que pertenecemos a algún lugar en este mundo, y si además esas personas comparten las mismas experiencias, es más beneficioso aún. Está claro que la comunidad no hace que el dolor desaparezca, pero sí aligera un poquito el peso. Cuando alguien te mira y te dice “yo también siento lo mismo que tú”, algo te cambia por dentro. Ese es el poder real de la comunidad.

Como psicóloga y persona que sufre dolor crónico, quise servir de punto de unión entre esas mujeres. He reunido todos mis recursos con la intención de darles voz a aquellas mujeres que no pueden, ya sea porque se sienten desesperanzadas después de tantos años de lucha y dolor o porque no tienen las herramientas para ello. Mi intención es crear un espacio real donde esas mujeres puedan reconocerse, sentirse validadas y saber que no están solas. Por eso hablo de tribu, porque necesitamos comunidad, un lugar donde compartir lo que duele, pero que a la vez nos dé herramientas para seguir adelante.

P. Dedicas varios capítulos al impacto psicológico del dolor crónico, como el miedo, la frustración o la culpa. ¿Cuál de estas emociones consideras más difícil de trabajar en consulta?

R. Lo interesante de las emociones es que todas tienen una función básica y específica en nuestro organismo, pero dejan de tener una función válida y corta intensidad cuando no sabemos gestionarlas, y por lo tanto se vuelven más fuertes y pueden transformar nuestra vida y la forma en que la vemos.

Todas son intensas y dolorosas en mayor o menor medida y según la persona, pero si tuviera que elegir una, diría la culpa. El miedo y la frustración son muy frecuentes, pero la culpa tiene un efecto particularmente paralizante: muchas mujeres sienten que están fallando a su familia, a su trabajo o incluso a sí mismas por no poder “rendir” como antes.

Esa culpa se alimenta de la incomprensión del entorno y de mensajes como “pon de tu parte” o “seguro que, si quisieras, podrías”. Interiorizar esa mirada externa y creerte que eres tú la que puede cambiar todo eso sin ayuda ni herramientas reales, hace que la persona no solo cargue con el dolor, sino también con la idea de que es culpable de él. En consulta lo veo a diario, y me rompe por dentro. Veo madres que me dicen: “Siento que no soy buena madre, porque no puedo jugar en el suelo con ellos o porque me ven acostada todo el tiempo”. O mujeres que cargan con la idea de ser una mala pareja, porque creen que su dolor limita la vida social, la intimidad o los planes en común y que por ello no es merecedora de amor, comprensión y apoyo de una pareja que la quiera y la respete. También escucho con frecuencia frases como: “mis compañeras de trabajo piensan que me escaqueo” o “si no cocino o no limpio, soy una carga para mi familia”. Todas esas frases se dicen desde la culpa, y esa culpa no surge sola: se alimenta de una sociedad que mide el valor de las personas por lo que producen y hacen, no por lo que son.

Trabajar la culpa significa ayudarlas a desmontar esas creencias, a entender que el dolor no es una elección y que su valor no depende de cuántas tareas cumplan en el día, sino de la persona que siguen siendo más allá de la enfermedad. Cuando esa culpa empieza a soltar un poco su carga, muchas veces se abre el camino para gestionar mejor las demás emociones.

P. Hablas de la importancia del apoyo social y de la empatía del entorno. ¿Qué deberían saber las familias y parejas para acompañar mejor a alguien con dolor crónico?

R. Lo más importante es entender que la persona con dolor no necesita consejos rápidos ni soluciones mágicas, sino ser escuchada y creída. Muchas veces las frases que se dicen con buena intención, “seguro que si te esfuerzas puedes”, “tienes que animarte”, terminan generando más incomprensión y soledad. La empatía no se trata de buscar respuestas y dar soluciones para olvidarme del problema, sino de validar: “entiendo que debe ser duro”, “estoy aquí contigo”, “cuenta conmigo para lo que necesites”.

En consulta veo mujeres que me cuentan: “mi pareja piensa que exagero” o “en casa me dicen que me he vuelto vaga”. Ese tipo de comentarios, aunque no lo pretendan, profundizan la herida emocional.

Como digo, lo que realmente ayuda en un primer lugar es validar: “sé que debe ser difícil, estoy aquí contigo”. Es acompañar sin juzgar, sin medir la valía de la persona por lo que hace o deja de hacer en un día de dolor. Se trata de ofrecer apoyo flexible y adaptado al estado de la persona.

También es clave entender la oscilación de un día a otro: habrá días mejores y días peores. Acompañar bien significa respetar esos límites, no presionar para que haga más cuando no puede, y estar dispuesto a celebrar las pequeñas victorias cuando sí puede.

Lo que ocurre en torno a la falta de apoyo, no es que las personas de alrededor no quieran ayudar o apoyar, sino que no tienen las herramientas suficientes, no saben cómo hacerlo. Es muy duro acompañar a una persona que vive con dolor y no saber cómo ayudarla, cayendo en frases clichés como las que acabamos de ver. En consulta también trabajo con familiares que quieren ayudar realmente a sus parejas, hijos o padres, porque nadie te enseña a convivir con un hijo enfermo. Por eso, no se trata de responsabilizar al entorno, sino de darles recursos que les ayuden a mejorar sus relaciones y a entender y apoyar como la persona con dolor desea y necesita.

P. Señalas que los tratamientos médicos suelen centrarse en “poner parches” y dejan de lado la dimensión integral del dolor. ¿Qué cambios concretos propondrías en la atención sanitaria?

R. El principal cambio sería dejar de tratar el dolor como un síntoma aislado y empezar a entenderlo como una experiencia compleja que afecta al cuerpo, a la mente y a la vida social. Eso exige un enfoque interdisciplinar real, no solo de palabra: médicos, psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales trabajando juntos, en lugar de consultas fragmentadas donde cada uno mira solo su parte.

También es urgente dar más tiempo y espacio a la escucha activa de la paciente. Muchas mujeres con dolor crónico salen de la consulta con la sensación de no haber sido entendidas, porque apenas han podido explicar lo que viven más allá de la analítica o la resonancia que les tocaba. Validar su experiencia ya es en sí mismo terapéutico, pero requiere un tiempo que hoy en día no se contempla.

Otro punto clave es la formación. En las facultades de medicina apenas se profundiza en dolor crónico, y mucho menos en su dimensión emocional y social. Incorporar esta perspectiva, igual que se estudian otras patologías, sería un cambio enorme en la calidad de la atención.

Y, por último, creo que deberían existir programas públicos de apoyo psicológico, educación en dolor y acompañamiento social, accesibles para todas las personas. Hoy en día quien quiere ese tipo de ayuda debe pagarlo en lo privado, lo cual deja fuera a muchas personas que lo necesitan. La sanidad no debería ser también una cuestión de clase social.

P. A lo largo del libro invitas a escribir cartas al propio dolor y al “yo futuro”. ¿Qué beneficios tiene este enfoque narrativo y reflexivo en la terapia?

R. La escritura tiene un poder terapéutico enorme porque nos permite ordenar lo que sentimos, darle un nombre a lo que a veces solo se siente y sacarnos pensamientos distorsionados de la cabeza. Como le digo a mis pacientes, escribir deja en el papel lo que tenías en la cabeza, y así se queda vacía, como tiene que estar.

Cuando alguien escribe una carta a su dolor, lo que hace es ponerle voz a esa experiencia invisible que a veces ni siquiera se habla, que solo está en la mente. Le habla, le reclama, le pone límites. Eso ayuda a dejar de vivirlo como un monstruo y empezar a relacionarse con él de forma más consciente. De hecho, en el libro también trabajamos con la caracterización de las emociones, que es básicamente dibujarlas y eso ayuda a trabajar con esa emoción. Lo mismo ocurre con las cartas al dolor.

La carta al “yo futuro” tiene otro valor: abre una ventana de esperanza y ayuda a proyectarse en un futuro a medio y largo plazo. Muchas veces el dolor cronifica no solo en el cuerpo, sino también en la mente, que se convence de que “todo será siempre igual”. Escribirle a la versión futura de una misma es un acto de confianza, una forma de tomar acción y recordar que habrá cambios, aprendizajes y también momentos de luz. En terapia, estas cartas son una herramienta para transformar la relación con el dolor: de enemigo a algo con lo que se puede dialogar, de un presente oscuro a un futuro donde todavía caben posibilidades.

P. En el epílogo recuerdas que no se trata de eliminar el dolor, sino de construir una vida significativa junto a él. ¿Cómo definirías una “vida con sentido” para alguien que convive con dolor constante?

R. Cuando hablo de una vida con sentido para alguien que convive con dolor constante, no me refiero a una vida perfecta ni libre de sufrimiento. Hablo de una vida en la que el dolor deja de ser el único juez que dicta qué vale la pena y qué no, una vida con sentido empieza cuando la persona descubre que, aunque el dolor esté ahí, puede seguir eligiendo qué le importa y cómo quiere vivir.

He visto a mujeres que, al no poder correr detrás de sus hijos, inventan juegos nuevos desde el sofá, y esos momentos acaban siendo recuerdos cargados de risa y conexión. He acompañado a pacientes que dejaron de intentar rendir como antes en su trabajo y, en lugar de sentirlo como fracaso, transformaron su rol: de creadoras incansables pasaron a ser mentoras, enseñando a otros sin desgastar tanto su cuerpo. Otras encontraron propósito en compartir su experiencia con la comunidad, en levantar la voz por una atención médica más justa o en cuidar de pequeñas redes de apoyo.

Lo que todas estas historias tienen en común es que el sentido no se construye desde grandes acciones, sino desde decisiones pequeñas y constantes que miran hacia los valores: la familia, la creatividad, la justicia, la ternura, la autonomía. El sentido se sostiene con límites claros, con la capacidad de decir “hoy no puedo” sin culpa, y con rutinas que conectan con la vida: un desayuno compartido, un rato de escritura, un paseo lento observando el paisaje.

Vivir con sentido junto al dolor no significa negar la frustración ni la rabia, sino darles un lugar para sentirlas y gestionarlas sin dejar que lo ocupen todo. Significa reconocer que, aunque no podamos elegir el dolor, sí podemos elegir la forma en la que seguimos tejiendo vínculos, proyectos y sueños. Y ese gesto de levantar la mirada más allá del sufrimiento ya es, en sí mismo, una forma de libertad y sentido de vida.

«El sentido se sostiene con límites claros, con la capacidad de decir “hoy no puedo” sin culpa, y con rutinas que conectan con la vida: un desayuno compartido, un rato de escritura, un paseo lento observando el paisaje»

P. Como psicóloga y como parte de esta “Tribu Invisible”, ¿qué aprendizajes personales te dejó escribir este libro y acompañar a tantas personas en su proceso?

R. Escribir este libro y acompañar a tantas personas en su proceso me dejó un aprendizaje que va mucho más allá de la teoría: la certeza de que el dolor, cuando se comparte, pesa menos. Yo también he vivido muy de cerca lo que significa que el cuerpo se convierta en un territorio hostil, y al escuchar tantas voces en consulta entendí que no hay experiencia individual que no se transforme cuando encuentra un eco colectivo.

Aprendí a mirar con más humildad. Cada historia que me compartieron: de resistencia, de cansancio, de dolor y de adversidad, me recordó que no se trata de tener todas las respuestas, sino de crear un espacio donde la persona se sienta validada, libre de culpa y con permiso para ser vulnerable.

También descubrí algo que no siempre se dice, que quienes acompañamos también nos transformamos. Escuchar a mujeres que, a pesar del dolor, siguen encontrando formas de reír, de amar y de construir con las herramientas que les proporcionaba, me enseñó a reconciliarme con mis propios límites y a vivir con más gratitud por lo pequeño, por el día a día que vivía. Y quizá el aprendizaje más profundo fue comprender que la fuerza no está en negar el dolor y hacer como si nada con la vida, ni en aguantarlo en silencio, sino en hacerlo visible, en nombrarlo y, sobre todo, en no atravesarlo sola. Esa es la semilla de la Tribu Invisible, un recordatorio de que, aunque el dolor sea parte de nuestra vida, la soledad no tiene por qué serlo.

Después de tantas mujeres, de tantas historias, me sigo formando y aprendiendo. En mis redes sociales divulgo sobre ciencia y avances científicos con respecto al dolor crónico, hablo de aquellas historias con las que trabajo y que muchas mujeres pueden sentirse identificadas y también doy herramientas para trabajar emocionalmente la vida con dolor. En realidad, este proyecto acaba de empezar y yo solo quiero ayudar a todas las mujeres que no pueden ni quieren hacerlo solas, crear esa comunidad de apoyo llamada Tribu Invisible, donde las mujeres con dolor tengan voz, visibilicen su experiencia y reivindiquen sus necesidades: desde las más pequeñas hasta aquellas que parecen imposibles de cumplir.