Durante siglos, los astrónomos soñaron con demostrar que nuestro sistema solar no era único. Aunque la idea de que otras estrellas pudieran tener sus propios planetas era lógica, nadie había conseguido probarlo. Hasta que, en el otoño de 1995, dos científicos suizos anunciaron un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cosmos: un planeta orbitando una estrella similar al Sol. Su nombre, 51 Pegasi b, hoy conocido como Dimidio, abría una puerta hasta entonces cerrada y desencadenaba una de las revoluciones más impactantes de la historia de la ciencia moderna.

La estrella anfitriona, ubicada a unos 50 años luz en la constelación de Pegaso, parecía un gemelo solar en apariencia y tamaño. No había nada particularmente llamativo en ella… hasta que los telescopios del Observatorio de Haute-Provence en Francia detectaron un leve tambaleo en su trayectoria. Era un pequeño vaivén, una especie de “paso de baile” en el espacio, que no podía explicarse sin la presencia de un acompañante invisible. La estrella, bautizada como Helvetios, parecía estar siendo empujada por la gravedad de un planeta oculto. Y allí estaba: un mundo gaseoso, mayor que Júpiter en tamaño, pero con apenas la mitad de su masa, que orbitaba peligrosamente cerca de su estrella.

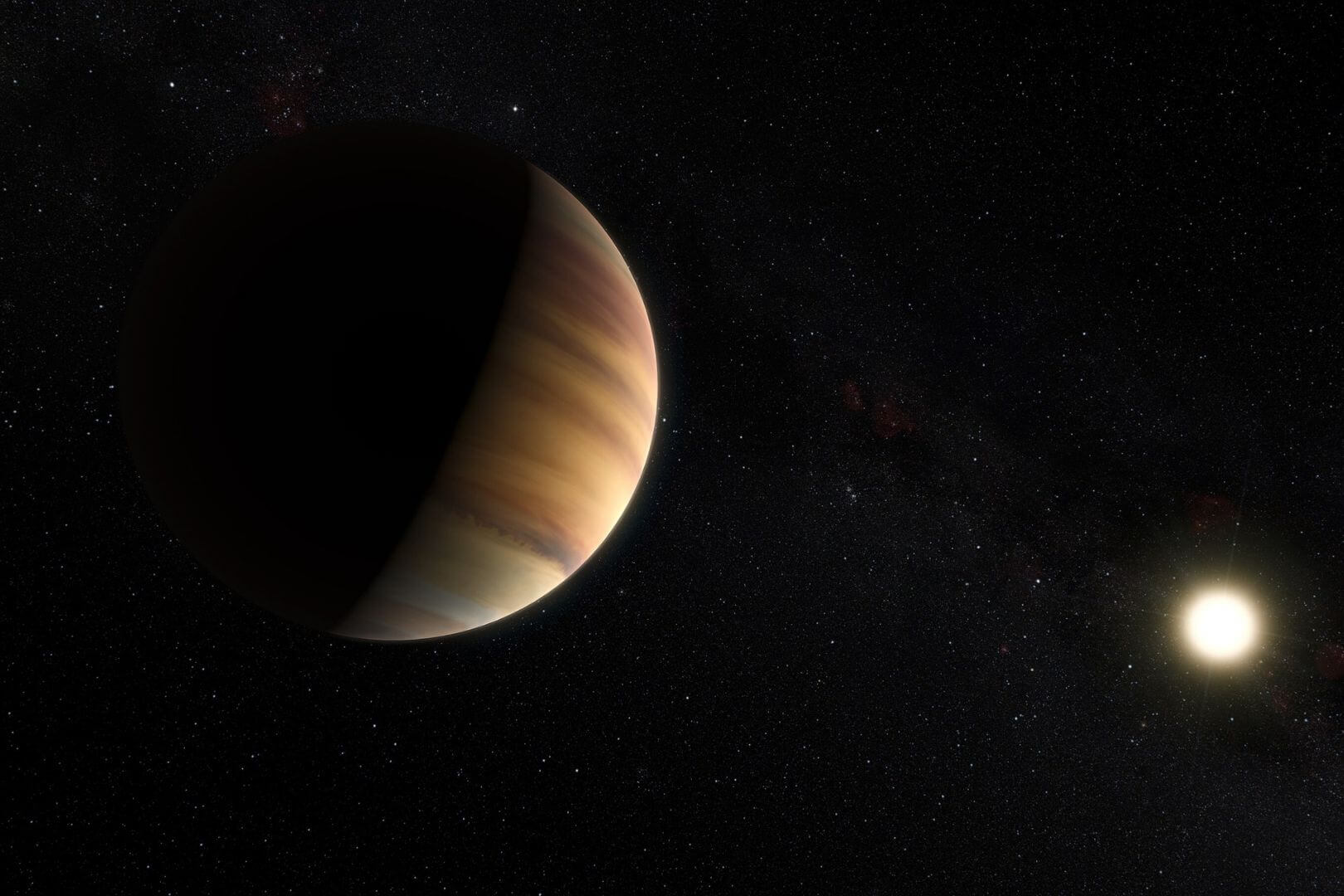

Dimidio: un "Júpiter caliente" que no debía existir

La sorpresa no fue solo el hallazgo en sí, sino la naturaleza del planeta. Dimidio giraba en torno a Helvetios a tan solo 8 millones de kilómetros —más cerca de lo que Mercurio está del Sol— completando una órbita en apenas 4 días. Su atmósfera, abrasada a temperaturas de más de 1.000 grados, lo situaba en una categoría de mundos completamente nueva para la ciencia: los "Júpiter calientes". Hasta ese momento, se pensaba que gigantes gaseosos solo podían formarse lejos de sus estrellas, como Júpiter o Saturno en nuestro sistema solar. Dimidio rompía esa lógica.

El desconcierto fue generalizado. Los modelos tradicionales de formación planetaria no preveían la existencia de un planeta gigante orbitando tan cerca de su estrella. Muchos astrónomos dudaron, al principio, de que los datos fueran correctos. Pero observaciones independientes, realizadas desde el Observatorio Lick en California, confirmaron lo que parecía un imposible. La comunidad científica tuvo que admitirlo: nuestras teorías estaban incompletas. Dimidio había llegado para poner todo patas arriba.

El método utilizado para detectar a Dimidio se basaba en la velocidad radial, una técnica que mide el movimiento de una estrella cuando es influida por la gravedad de un planeta. Aunque la estrella no se mueve en línea recta, su oscilación provoca un cambio en la frecuencia de su luz, un efecto similar al sonido de una ambulancia cuando se acerca o se aleja. Ese cambio en la luz —el llamado efecto Doppler— fue la clave para identificar a Dimidio sin verlo directamente.

Esta metodología se volvió, a partir de entonces, una herramienta esencial para la detección de nuevos mundos. Decenas, luego cientos, luego miles de planetas fueron identificados usando este principio. Aunque Dimidio nunca ha sido fotografiado directamente —su cercanía a Helvetios lo hace invisible incluso para los telescopios más potentes—, su existencia está más que demostrada.

El punto de partida de una revolución

Antes de Dimidio, hablar de planetas más allá del sistema solar era terreno de la ciencia ficción. Solo unos años antes, en 1992, se habían detectado planetas orbitando una estrella de neutrones, pero aquellas condiciones extremas los hacían inverosímiles para albergar vida. Lo de 1995 fue diferente: por primera vez se encontraba un planeta alrededor de una estrella normal, como el Sol.

A partir de ahí, todo cambió. Nuevas generaciones de astrónomos crecieron con la certeza de que los exoplanetas eran comunes. Se desarrollaron instrumentos más precisos, misiones espaciales como Kepler y TESS comenzaron a encontrar cientos de candidatos. Las estadísticas actuales indican que podría haber más planetas que estrellas en nuestra galaxia. La idea de que nuestro sistema solar es una excepción quedó enterrada bajo montañas de datos.

A finales de 2025, el número de exoplanetas confirmados superó los 6.000. Muchos de ellos no se parecen en nada a lo que conocemos: hay mundos de lava, planetas de agua, gigantes helados y supertierras. Algunos se encuentran en la llamada "zona habitable", ese estrecho margen de distancia a su estrella que permitiría la presencia de agua líquida. Aunque aún no hemos encontrado vida fuera de la Tierra, los ingredientes y las condiciones parecen estar por todas partes.

Un legado que sigue creciendo

Treinta años después de aquel hallazgo, el impacto de Dimidio no ha hecho más que crecer. El descubrimiento no solo abrió la puerta a una nueva rama de la astronomía, sino que transformó la manera en que concebimos nuestro lugar en el universo. Hoy, buscar exoplanetas es uno de los pilares fundamentales de la investigación astronómica, con telescopios en Tierra y en el espacio dedicados exclusivamente a ello.

En 2019, los descubridores de Dimidio, Michel Mayor y Didier Queloz, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física. Fue un reconocimiento no solo a su descubrimiento puntual, sino al impulso que dieron a toda una disciplina científica.

A nivel cultural, Dimidio también dejó huella. Ha aparecido en novelas, documentales, series y videojuegos. Es, en cierto modo, el "Neil Armstrong" de los planetas: el primero en dar un paso fuera de nuestro vecindario cósmico conocido. Y aunque su superficie es inhabitable y su entorno infernal, su importancia científica es incuestionable.

Hoy en día, los astrónomos siguen preguntándose cómo se formó exactamente un mundo como Dimidio, cómo migró desde zonas más lejanas hasta su órbita actual y qué pistas puede ofrecernos sobre otros sistemas estelares. La pregunta que motivó aquella búsqueda en 1995 sigue vigente: ¿estamos solos? La respuesta aún no ha llegado, pero gracias a Dimidio, sabemos al menos que hay muchos más lugares donde buscar.