¿Qué es lo que nos hace humanos? Durante décadas, buena parte de la historiografía del arte rupestre ha girado en torno a una premisa básica: solo el Homo sapiens fue capaz de producir arte simbólico. Sin embargo, se ha tendido a presentar la figura del neandertal como la de un homínido robusto y pragmático, desprovisto de las sutilezas mentales necesarias para cultivar la abstracción. Un nuevo estudio firmado por la arqueóloga española Miriam García Capín, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), desafía esa idea desde la perspectiva de la arqueología cognitiva.

Publicado en Journal of Archaeological Science: Reports en 2025, en su artículo propone que los neandertales no solo podían producir arte, sino que lo hacían mediante procesos simbólicos y emocionales comparables a los de nuestra propia especie. A través de un modelo interdisciplinar que combina neurobiología, psicología evolutiva y arqueología, García Capín sugiere que los signos rojos no figurativos hallados en las cuevas de la región cantábrica, como La Pasiega, El Castillo o Maltravieso, podrían ser producto del pensamiento simbólico neandertal.

El arte más antiguo: huellas rojas en la oscuridad

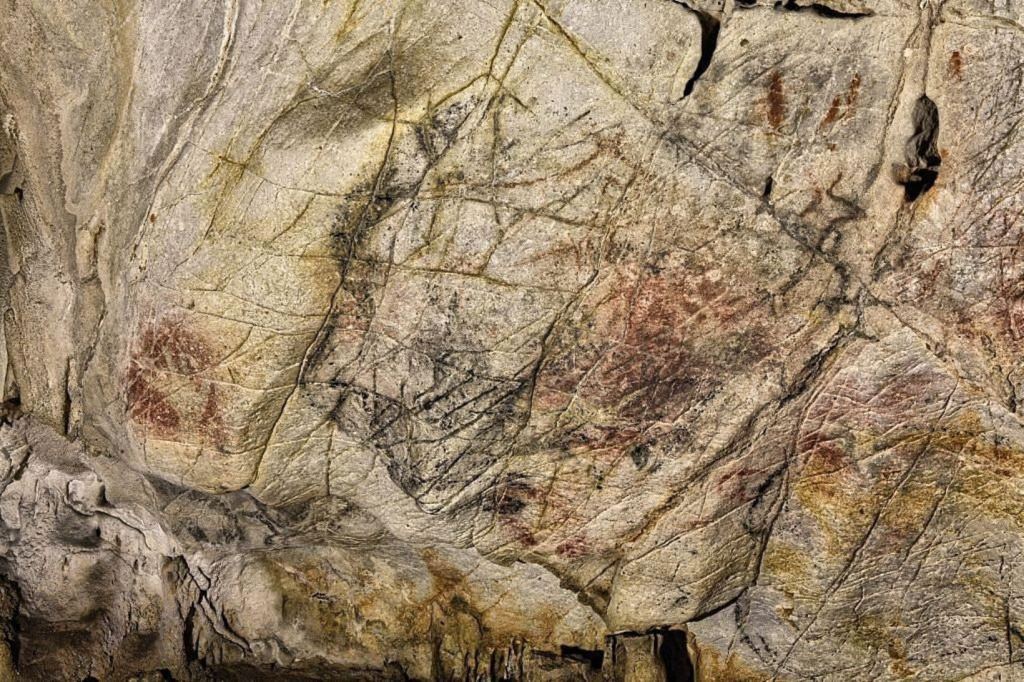

Las primeras manifestaciones gráficas del norte de la península ibérica que se han estudiado en abrigos y cuevas como La Peña de Candamo, Tito Bustillo, Altamira o La Garma se componen de formas simples. En su mayoría, son discos, manchas, líneas o huellas de manos. Estas pinturas rojas no figurativas constituyen la fase inicial del arte parietal paleolítico. En varios casos, han podido datarse a través de las series de uranio en más de 64.000 años antes del presente. Es decir, serían anteriores a la llegada del Homo sapiens a Europa.

Aunque parte de la comunidad científica ha cuestionado la fiabilidad de estas dataciones, no existen pruebas concluyentes que descarten la autoría neandertal. García Capín insiste en que la ausencia de evidencias no implica la invalidez de la hipótesis, por lo que propone introducir en el debate una dimensión cognitiva: ¿poseían los neandertales las capacidades mentales necesarias para crear arte simbólico?

El análisis parte de una observación fundamental. El color rojo, la orientación y el movimiento son estímulos universales que captan la atención visual y despiertan emociones profundas. En los primates, la percepción del rojo está asociada tanto a la detección de frutos maduros como a señales sexuales; en los humanos, esa tonalidad transmite todavía señales de alerta, pasión o peligro. Por tanto, según la estudiosa, las pinturas rojas de las cuevas pudieron cumplir una función emocional y simbólica, más allá de lo puramente decorativo.

Emoción, atención y curiosidad: los pilares del simbolismo

Según García Capín, las emociones guían la conducta. En entornos potencialmente hostiles, como las profundidades oscuras, húmedas y plagadas de incertidumbre de una cueva, el miedo actuaría como una emoción primaria orientada a la supervivencia. El miedo, sin embargi, también puede transformarse en curiosidad.

La autora propone, así, que las pinturas rojas pudieron funcionar como domesticadoras del espacio, es decir, elementos simbólicos capaces de convertir un entorno amenazante en un territorio humanizado. El gesto de pintar una mano o una mancha sobre la roca equivaldría, desde el punto de vista cognitivo, a marcar la presencia humana y, en consecuencia, a reducir la ansiedad que provoca la oscuridad.

En este contexto, el arte rupestre podría haber funcionado como expresión de la existencia humana, una huella que remite a quien la produjo. Igual que el humo indica la presencia del fuego o una pisada el paso de un caminante, los signos rojos serían índices de la presencia humana dentro de un espacio.

El modelo cognitivo: de los chimpancés a los neandertales

Para sustentar su hipótesis, García Capín aplica un marco metodológico que compara los sistemas biológicos, neurológicos, mentales y conductuales de especies vivas para inferir capacidades cognitivas en especies extintas. En este esquema, los humanos modernos y los chimpancés funcionan como modelos de referencia. Ambos son primates tricromáticos, sociales y emocionales, con una percepción del color rojo muy desarrollada y una marcada tendencia a organizar la conducta en torno a las señales visuales.

Los neandertales compartían con el Homo sapiens un alto cociente de encefalización y una infancia prolongada que permitía el desarrollo de la plasticidad del cerebro. De hecho, su volumen cerebral absoluto era incluso mayor que el de los humanos actuales, aunque ligeramente menor en proporción al cuerpo.

En términos de razonamiento causal (es decir, la capacidad de establecer relaciones de causa y efecto), los neandertales alcanzarían el sexto nivel de una escala de siete grados. Esto significa que podían interpretar la relación existente entre los objetos y los eventos invisibles, un tipo de pensamiento que se encuentra en las raíces del simbolismo y la memoria episódica.

Por ello, no resulta descabellado pensar que los neandertales pudieron comprender sus pinturas como señales de presencia, orientación o identidad. Las marcas rojas, visibles a la luz vacilante de una antorcha, podrían haber funcionado como referencias espaciales o como recordatorios de un acto humano anterior.

La mente neandertal: emociones intensas y pensamiento flexible

Los análisis neurológicos comparativos indican que los neandertales poseían lóbulos parietales menos expandidos que los humanos modernos. Esto habría limitado tanto su capacidad de abstracción como su orientación espacial a vista de pájaro. Sin embargo, esta misma estructura cerebral habría favorecido una atención más externa e intensa que, probablemente, se acompañó de respuestas emocionales más fuertes.

En otras palabras, los neandertales pudieron sentir el miedo, la curiosidad y el asombro con una intensidad incluso superior a la nuestra. Este hecho podría haber potenciado el impulso de transformar el entorno físico en un espacio simbólico. Esta idea parece verse reforzada por las evidencias arqueológicas, en el uso sistemático de pigmentos como la hematita, en su aplicación sobre objetos personales y en la existencia de composiciones deliberadas en cuevas como Ardales (Málaga) o Maltravieso (Cáceres), datadas entre 65.000 y 40.000 años antes del presente.

García Capín vincula este comportamiento con la noción de plasticidad conductual, que indica la capacidad de adaptar los actos a entornos cambiantes mediante la planificación, la inhibición y la memoria. En este sentido, el arte rupestre se convertiría en una herramienta cognitiva destinada a gestionar emociones universales y, en especial, el miedo.

Trazos que domestican el espacio

La autora concluye que el arte rupestre no figurativo fue un mecanismo usado para domesticar los espacios subterráneos. Al pintar sobre la roca, los neandertales habrían convertido la cueva, un ámbito inhóspito y peligroso, en un territorio cognitivamente comprensible, con los trazos rojos ejerciendo de anclas visuales y emocionales.

El estudio de García Capín abre una línea de investigación que trasciende el viejo debate sobre “quién pintó primero” para centrarse en cómo y por qué surgió el impulso de crear representaciones gráficas. Desde la arqueología cognitiva, el arte más antiguo se revela como una extensión del pensamiento emocional, una forma de diálogo entre la mente y el entorno.

Referencias

- García Capín, Miriam. 2025. "Neanderthal Cave Art? A proposal from cognitive archaeology". Journal of Archaeological Science: Reports, 61, 104904. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2024.104904