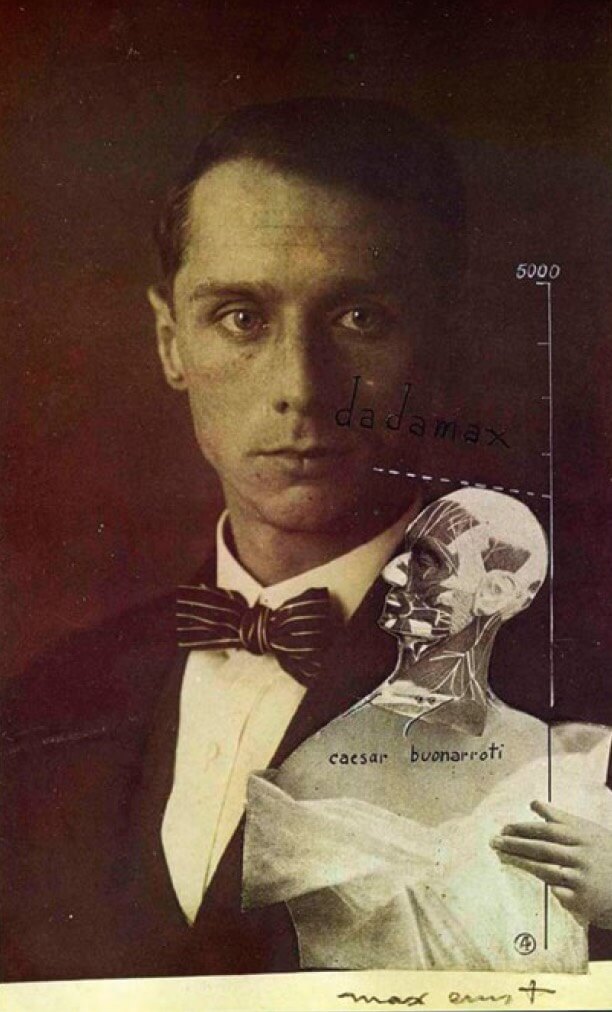

En 1925, el artista dadaísta y surrealista Max Ernst (Brühl, Alemania, 1891-París, 1976) estaba ubicado en Pornic, a unos cincuenta kilómetros de Nantes hacia la costa del Golfo de Vizcaya. En el verano de esa data lleva a cabo un experimento. Situando un folio encima de un objeto, dibuja y frota con mina de plomo sobre este, quedando la textura visible a través de los trazos. Esto se denomina frottage y es una técnica de arte nativa del surrealismo. El autor medita sobre la técnica recordando un hecho de su infancia, relacionado con la sexualidad parece que enfermiza de su padre, la cual narra generando confusión. Ernst estaba comenzando su carrera en el arte. Habiéndose instruido en las disciplinas de la historia del arte, filosofía y psiquiatría gracias a la universidad, desarrolló la pintura de forma autodidacta, caminando desde el expresionismo, pasando por el dadaísmo y luego concluyendo en el surrealismo. Su interés por quebrantar el arte mayoritario se acrecentó tras regresar de la Primera Guerra Mundial, uniéndose al grupo dadá radicado en distintas ciudades de Alemania y en Francia. A partir de 1922 se sumergió en el grupo surrealista. A partir de ahí cultiva el frottage que da lugar a «Historia natural».

¿Qué son el surrealismo y el frottage?

Cabe puntualizar que el surrealismo fue un movimiento artístico encuadrado en las primeras vanguardias del siglo xx, las cuales suceden en las primeras tres décadas de la centuria. Fue establecido oficialmente gracias al Primer manifiesto del surrealismo (1924) de la mano de André Breton, su teórico principal. El surrealismo presenta una ruptura con el arte normativo, mayoritario — academicista, realista y postimpresionista—, que para el surrealismo alude a la decadencia. Estos estilos de hacer arte fueron los estudiados en las instituciones académicas o estudios de artistas que ofrecieron las bases para que el alumnado arrancara su profesión.

El surrealismo se fundamenta en la premisa siguiente: alejamiento de la realidad para operar desde el inconsciente, alcanzando así una renovación de la vida y el arte, pues Breton determinó que «No ha de ser el miedo a la locura el que nos obligue a poner a media asta la bandera de la imaginación. Es indispensable instruir el proceso contra la actitud realista, [...]».

No obstante, el valor de huida de la realidad interpretable convencionalmente, sobre todo de manera empírica —aunque también racionalista, innata— no significa que sus artistas actúen desde la cruda sinrazón. Tampoco se puede escapar de la existencia como tal.

Por tanto, el inconsciente da lugar a lo simbólico; es un arte cargado de significados que, en definitiva, lleva a pensar en realidades imposibles o alteradas. Articula una manera paralela de entender la realidad, o si se quiere, configura una realidad alternativa que transmite el/la autor/a al público gracias al arte —en el máximo sentido de la palabra: pintura, escultura, literatura, etc.—. De esta suerte lo entendieron grosso modo los/as artistas surrealistas, aunque sus técnicas a veces son muy instintivas. Por ejemplo, el cadáver exquisito se hace encadenando palabras, imágenes recortadas... sin organización previa, dando lugar a una composición azarosa. Igualmente ocurre en la técnica de la cera derramada, el fumage al crear manchas sobre el soporte originadas por fuego y un largo etcétera. Todas estas técnicas se engloban en el automatismo psíquico: proceso del movimiento surrealista que nace del inconsciente, pero no por esto es totalmente involuntario. Para crear con el automatismo psíquico lo más frecuente es dejarse llevar durante el momento de trabajo. Hay una parte de onirismo, plasmación de sensaciones y también de serendipia.

El frottage, como se ha comentado, es una técnica surrealista que habla del automatismo. Está estrechamente ligado a una manera de interpretar plásticamente lo más recóndito de la psique mediante la interacción con materiales encontrados. Los soportes elegidos por el autor son maderas, hojas de plantas, textiles, etc. Sin embargo, es posible extraer ideas de los recursos utilizados. No es lo mismo enfrentarse a una pintura en la que se emplean pigmentos, aglutinantes y disolventes, los cuales inspiran al arte abstracto, pero no aportan contenidos definidos, que recurrir al frottage. Aparte, el frottage permite enriquecer la obra gráfica de manera sublime; el lápiz recorre los relieves, imprime sus características, sus desigualdades en la obra, y convierte en háptico lo visual sin caer en el ilusionismo.

Esto quiere decir que Ernst toma elementos tangibles de la realidad y estos le sirven para inventar motivos, narrando historias visuales —ilustraciones hechas con frottage— y textuales —títulos—. Por ejemplo, las texturas de la madera y de las hojas preparan el discurso para los dibujos relacionados con lo vegetal.

Con todo, el pintor se ampara en haber realizado un descubrimiento al otorgarle un significado hermético a esta técnica. Cuando Max Ernst concibió los frottages explicó que fueron realizados mediante el automatismo psíquico. Pensando en estas nociones es posible suponer que nuestro protagonista se tomó la licencia de dibujar cualquier cosa que se le viniera a la mente, pero no es así. Ciertamente, el componente maquinal lo defendió Ernst desde el principio, alegando la trascendencia de encontrar el frottage como nuevo método artístico de liberación, aunque posteriormente se verá un análisis distinto. Aparte, en un alarde de genialidad, el artista preparó títulos para cada dibujo que el público asocia con el significado de las obras; estos pueden originar equivocaciones.

Historia natural de Max Ernst: la exposición de 1926 y su porfolio

Después de preparar alrededor de cien dibujos, en 1926 presentó treinta y seis de estos en el contexto de la exposición «Historia natural», celebrada en la biblioteca de la comisaria, marchante de arte y editora Marie-Jeanne Bucher. Ella preparó un porfolio con una selección de treinta y cuatro frottages reproducidos gracias a la técnica de la fototipia sobre papel. En definitiva, la tirada se basó en un total de trescientos seis ejemplares. Resulta lógico que Bucher, amante del arte vanguardista, sintiera pasión por los dibujos de «Historia natural». Aparte, el éxito que suscitó la exposición no podía desaprovecharse, haciéndose eco la crítica de arte más audaz.

El porfolio se publicó en junio del mismo año; mes consecuente a la clausura de la muestra. Su título tiene una peculiaridad: la historia natural es la forma de designar a las ciencias naturales en el contexto de la historia de la ciencia. La historia natural ha formado parte de las enciclopedias, especialmente antes de la Edad Moderna; a partir de dicho momento se realizó una paulatina constitución de las distintas ciencias y cada una se independiza en saberes cada vez más delimitados, pese a existir paralelamente el afán de compilación del conocimiento en grandes enciclopedias como sucedió en la Ilustración.

También los estudios de historia natural son imprescindibles en la Edad Moderna, pretendiendo la racionalidad en detrimento de la religión. Son investigaciones que han servido a las de hoy día. A este respecto, resultan fundamentales las obras de la Ilustración realizadas por Carl von Linné —Sistema natural, 1735— y Georges Louis Leclerc, conde de Buffon —Historia natural, 1749—. La biología ya existió en tiempos de Ernst, de hecho, el término fue acuñado por Gottfried Reinhold Treviranus y Jean-Baptiste Lamarck en 1802 —autores independientes entre sí—.

Sin embargo, recurrir a la historia natural como nombre es una manera asimismo de desvincularse de la contemporaneidad respecto a la visión de las ciencias naturales, reivindicando la nueva configuración de la existencia a través del surrealismo, de los procesos innatos, las simples impresiones que llegan al sistema sensorial. Aunque se trate de una anécdota, la obra de Buffon tiene el mismo título que la de Ernst y el primero estaba enfrentado a las tesis de Linné, que salió triunfante con su taxonomía.

Todo lleva a constatar que hace falta caer en la filosofía positivista, la cual se manifiesta en distintas ramificaciones a lo largo del siglo xix en adelante y cree en la ciencia como resorte imprescindible del florecimiento humano. De las personas cientificistas —cientificismo es útil de palabra sinónima, aunque más extremista— dice el filósofo Miguel de Unamuno que «creen demasiado en la ciencia, y más que en ella misma —pues esta fe está muy bien— en el valor poco menos que absoluto de sus aspiraciones y que la ciencia hace el progreso [...] y el progreso la felicidad humana [...]». En cierto sentido, Ernst comenzó un proceso de deconstrucción del saber, en este caso de las ciencias naturales al replantearse primeramente su denominación.

Ya se había introducido aquí a los dibujos de Max Ernst, los cuales dan a conocer una serie de formas con características que recuerdan al mundo natural en el sentido más amplio del término —de ahí el sugerente título—: hipotéticos paisajes cósmicos, lugares terrestres poblados o no de seres vivos, abundando la flora en el primer caso e introduciendo asimismo figuras zoomorfas. La presencia del ser humano se reduce a un solo dibujo, el de Eva la única que nos queda. Los frottages de Ernst, como sabemos, se encuadran en el automatismo psíquico, pero su disposición no es baladí. Realmente, el orden dado por Ernst tiene precedentes en la historia de la ciencia cuando recordamos las obras a lo largo de los milenios, del tipo Timeo del filósofo griego Platón, la Historia natural del historiador romano Plinio el Viejo o las Etimologías del teólogo español san Isidoro de Sevilla, pues arrancan con los temas de astronomía y geología. Con todo, nuestro protagonista trastoca el orden a veces. La cronología de los hechos en Historia natural le sirvió para asentar las bases de la novela collage que caracteriza su trayectoria.

No obstante, en el porfolio, el sistema solar con sus planetas y satélites toma el aspecto de ojos humanos o de tablas circulares de madera, lo que se aprecia en Sistema de moneda solar y Pequeñas mesas alrededor de la tierra. Asimismo, las quimeras de criaturas aparecen en Los rayos adolescentes y en Los establos de la esfinge. Incluso, surgen seres a medio camino entre vivientes y puros objetos: Entra en los continentes. El fugitivo tiene apariencia humana con el enorme ojo de nuestra especie en la cabeza. Estas cuestiones son relevantes en la iconografía de Max Ernst. Se está esquivando la representación realística de parte de las criaturas que pueblan el globo y ocasionalmente hay incursiones de seres inventados. Es innegable el desarrollo cronológico, es decir, la génesis de la Tierra hasta llegar a la especie Homo sapiens, mas es una evolución en la que son habituales los motivos irreales, fantasiosos, claramente surrealistas.

Para entender esto basta recordar la fuerza del automatismo psíquico, en Ernst practicado, sin embargo, con bastante voluntad. Ahí se presenta la excusa perfecta para crear obras ininteligibles o al menos extrañas. Con todo, tiene más poder observar esta particularidad desde dos ideas. En primer lugar y recordando la evasión del cientificismo por parte del autor, es imposible mantenerse a gusto en una época de frenéticos avances científicos. Todo el movimiento surrealista estaba en contra de esto, también en parangón con el estilo rival, denominado futurismo; auténtica apelación al fascismo y la guerra, teñido de machismo y xenofobia, el cual apoyaba el desenfreno en las averiguaciones científicas en pro de la tecnología.

Además, se mantuvo la dicotomía entre la naturaleza y la cultura arrastrada desde siglos por parte de Occidente, luego extendiéndose universalmente. De este modo, en el contexto del siglo xx la naturaleza siguió subordinándose a la cultura, inherentemente ligada a la humanidad. La centuria dieciochesca fue epítome de esta ferviente postura.

Asimismo, se da una relación entre esta visión y la conciencia ecológica, la cual no se había implementado en tiempos de Max Ernst, exceptuando en círculos especializados y personas concretas. La naturaleza es surtidora de bienes a la especie humana, por tanto, tratada desde la óptica mercantil aplicada a los servicios. Sin tener el merecido calado, a partir de la segunda centuria decimonónica, escasos/as autores/ as al estilo de la filósofa, economista, científica y traductora Clémence Royer insistieron en el agotamiento de los recursos del planeta, lo que terminaría por perjudicar a la humanidad, pues no solo son finitos los combustibles fósiles, sino también se puede dañar al resto de componentes del medioambiente con la praxis contaminante. Royer estuvo marcada por un incipiente ecologismo al señalar que la pérdida de la flora y la fauna, por ejemplo, o la explotación abusiva de los suelos suponen daños irreversibles a la riqueza de la Tierra. La crisis energética actual y las frecuentes pésimas soluciones permiten ver el escaso adelanto de la mentalidad del poder frente a la conservación de la naturaleza.

En 1956, Max Ernst redactó un prefacio para una edición de Historia natural. En clave surrealista, como resulta evidente, se sitúa en consonancia con el ecologismo: cuenta sobre el «atractivo espectáculo: la vieja enseñanza escolar según la cual la tierra no atacaría al hombre, de golpe se desmoronó». Hay un tenue romanticismo en sus palabras. Especialmente, refleja la idea de venganza de la naturaleza contra el ser humano, encarnada en los fenómenos internos de la Tierra, mismamente los volcanes. Las erupciones registradas desde 1900 hasta 1925 —la última es fecha de creación de la Historia natural— son más de quince. Esa causa que puede cobrarse miles de vidas —muchas por malas prácticas humanas de quienes detentan el poder, por ejemplo, la construcción de pueblos y ciudades sobre colinas de volcanes activos— es lo que intenta mostrar Latigazos de lava.

La pandemia de gripe 1918 no puede olvidarse tampoco. Hay catástrofes en las que participamos activamente a través de la insalubridad, prácticas arriesgadas, etc. El cambio climático, acelerado por la actividad industrial es prueba de esto. Cuando nuestro artista realizó los frottages de su Historia natural, esta problemática adoleció de forma mínima al planeta —respecto a nuestros días—, pese a existir tras la segunda revolución industrial. Nacieron distintas teorías desde las últimas décadas del siglo xix en adelante que afirmaban los riesgos, aunque con errores, de lo que conocemos ahora como gases de efecto invernadero, siendo Svante Arrhenius una de las personas expertas en el asunto. Sin embargo, los postulados que avecinaban un empeoramiento de la naturaleza por la acción antrópica se sopesaron en serio a partir de los años sesenta.

Retrotraerse al pasado

Eludiendo la ciencia de su presente —que de igual modo es la nuestra con sus frenéticos avances—, Ernst termina encontrándose inevitablemente con la del pasado, dominada por la religión y tampoco está conforme. La historia natural comenzó en la Antigüedad. Así, las enciclopedias con ilustraciones se dieron sobre todo desde la Edad Media en adelante. En el medievo, los saberes se continuaron organizando en enciclopedias y surgió una clase precisa llamada bestiario. La religión envolvió prácticamente todo el periodo medieval, lo cual alude a que la fe y la razón fueron de la mano irremediablemente.

Sin embargo, el bestiario es un manuscrito específico nacido con la intención de justificar la creación divina del planeta, recogiendo el significado religioso y moralizante de la flora, de la fauna y de una escogida geología llamada lapidario; puntualmente posee algunas nociones biológicas que se subordinan al primer asunto. Depende del bestiario si hay un mayor rigor científico o no, pese a que lograr esto es secundario o no buscado. De hecho, resulta delicado discernir entre enciclopedia y bestiario al encontrarse teñidos de sacralidad. No es incorrecto llamar enciclopedia o bestiario a estos libros sin hacer distinciones. Sin embargo, en los bestiarios es férrea la intención de educar mediante fábulas de larga tradición literaria. Abundan las imágenes de seres humanos y animales irreales provenientes del folclore, los mitos y las leyendas de corte ejemplarizante. Es puro adoctrinamiento y escasa o nula ciencia.

Los textos medievales de carácter holístico recurren a fuentes grecorromanas y altomedievales; algunas ya mencionadas —esencialmente la Historia natural de Plinio el Viejo, el Fisiólogo, cuya autoría es anónima y las Etimología de san Isidoro de Sevilla—. De estos escritores, tanto Plinio el Viejo como san Isidoro de Sevilla escribieron con el deseo de alcanzar la objetividad para hallar las claves de la existencia, pero los textos posteriores eludieron este rigor, a pesar de que no se puede generalizar —Vincent de Beauvais y Alberto Magno, verbigracia, fueron dos científicos en el sentido actual del término y vivieron a caballo entre los siglos xii y xiii—. En cualquier caso, en los bestiarios sí que rescataron los matices más peculiares de las obras magnas de la Edad Antigua, engendrando criaturas de lo más llamativas.

Rompiendo con la tradición

De cualquier modo, estos códices son grosso modo pedagógicos, propios de la religión cristiana y si Max Ernst se ha retrotraído a esta fase de la historia siendo un ateo estricto, en su camino para esquivar el neopositivismo de sus años, no lo ha hecho para ahondar en lo sagrado. Su carácter rupturista con las tradiciones, siendo la fe uno de sus pilares, le hace mirar a las enciclopedias del Medievo de manera concreta. Estos manuscritos tienen ilustraciones antinaturalistas. La pintura se presenta como esquemática, los motivos son más bien fáciles de interpretar, los colores aparecen saturados, etc. Hay un simbolismo muy marcado y los textos apoyan fuertemente los hechos mostrados a la retina. Asimismo, la fantasía y las imprecisiones pueblan muchas escenas y la propia religión es igualmente invención cultural, no de disposición natural. Por esta razón, hay frottages en los cuales predomina una imaginación infinita; auténticas ficciones que impactan del mismo modo que los códices.

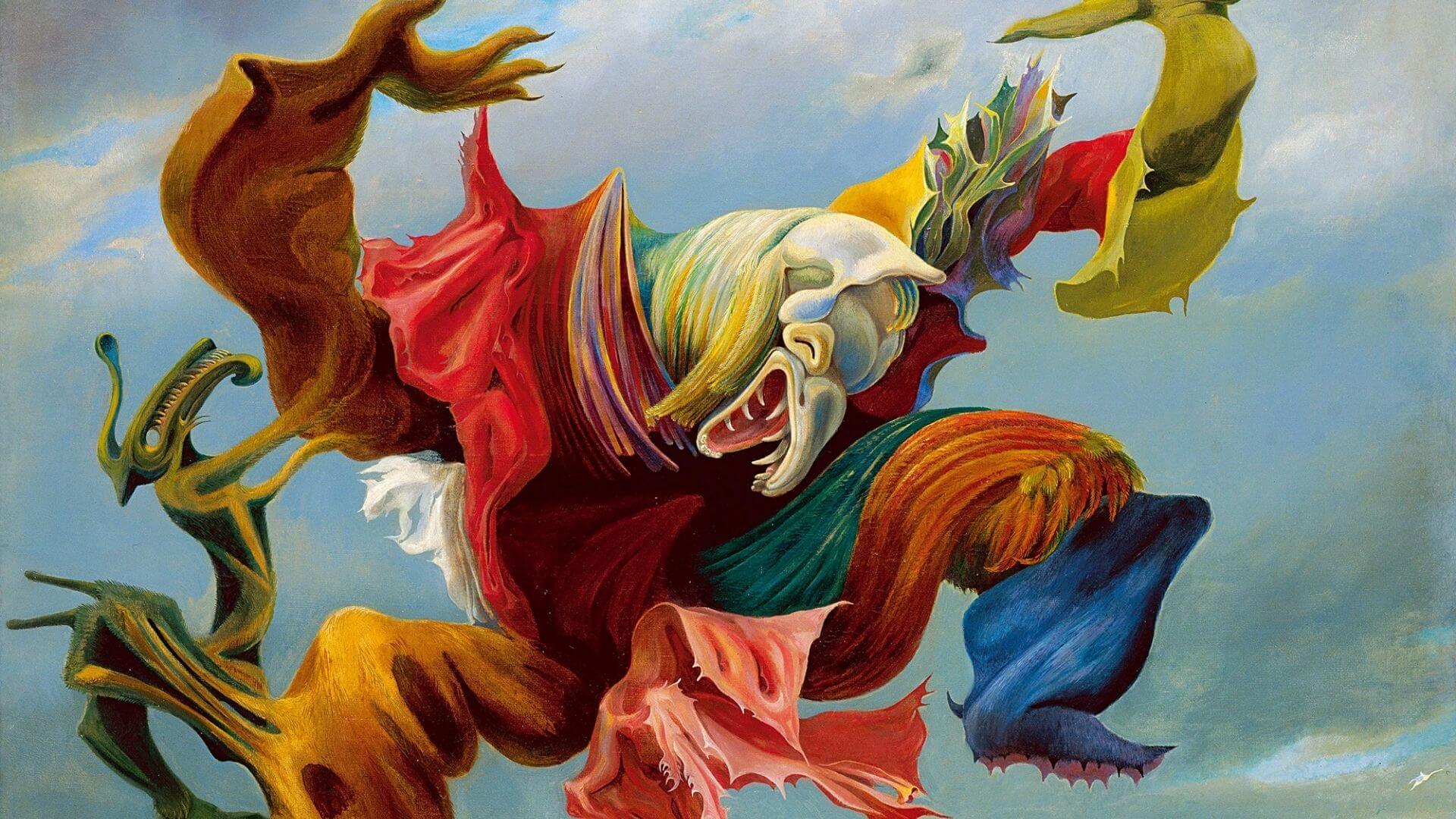

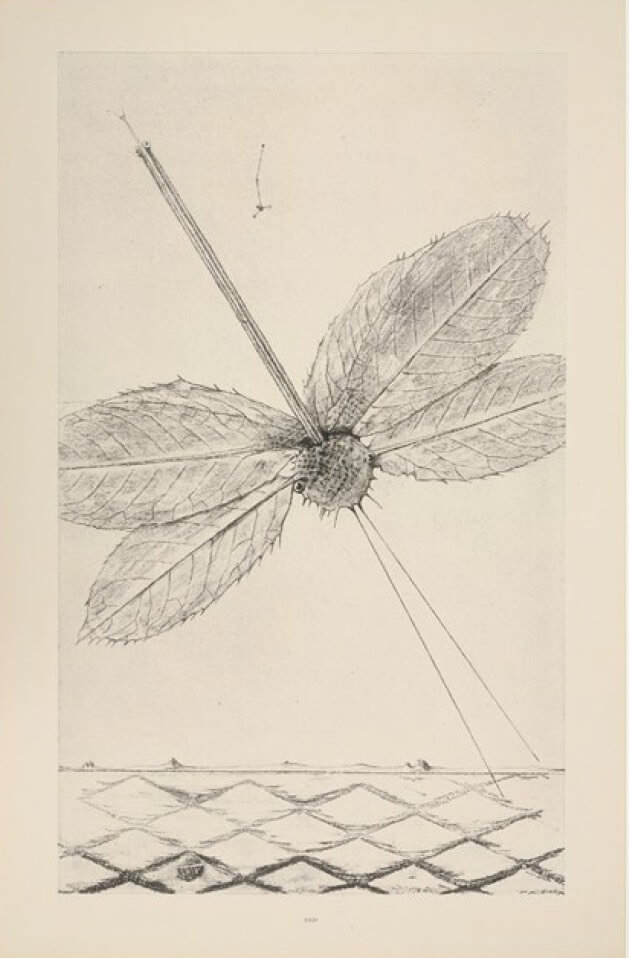

Los rayos adolescentes recrea una libélula mediante las hojas de una planta que le sirven como alas. También añade dos tallos entrelazados que estructuran el abdomen, las patas y las larguísimas antenas de la libélula, mientras que el tórax es el pistilo de una flor. De esta manera, Ernst fusiona la fauna y la flora; la biología y la botánica. Igualmente, este animal es un sinónimo de los rayos solares incidiendo y dando vida al planeta. Guarda similitud por su extrañeza con los pintorescos insectos que aparecen en bestiarios de la clase La flor de la naturaleza de Jacob van Maerlant (c. 1340-1350). Empero, otros de sus dibujos reproducen de forma fidedigna las formas naturales, verbigracia, verificando su virtuosismo. En definitiva, los frottages de Max Ernst son una oda al surrealismo, sinónimo de reivindicación por una nueva forma de vida, independizándose de la realidad conocida hasta el momento y sustituyéndola por un panorama distinto.

Ese libre albedrío se traduce en un arte renovador cargado de innovaciones procesuales, técnicas y de significados que hacen reflexionar sobre diversas cuestiones dentro de la inestabilidad del periodo de entreguerras (1919-1939). El mundo de los sueños no absorbe a los/as artistas surrealistas, pero sí se inspiran en esta idea. En el caso de Ernst, el núcleo de la técnica frottage, que representa igualmente a los dibujos realizados de este modo, sirve para encadenar una serie de temas interesantes: rechazo al cientificismo, confrontación de la cultura/humanidad con la naturaleza y brecha entre ciencia y religión. El artista nos muestra una opción más en su Historia natural; la tesis visual de un cambio, de una mejora respecto a las circunstancias de su tiempo.