Pocas ideas han transformado tanto la historia del pensamiento humano como el concepto del cero. A simple vista, se trata de un símbolo modesto: un círculo hueco, una cifra sin valor. Pero detrás de esa aparente simplicidad se esconde una revolución intelectual que marcó un antes y un después en la forma de concebir el mundo, desde las matemáticas hasta la filosofía, desde la contabilidad medieval hasta los sistemas digitales que hoy rigen nuestra vida cotidiana.

El cero no siempre estuvo con nosotros. Civilizaciones como la egipcia o la griega avanzaron notablemente sin él, mientras que otras, como la india o la maya, supieron ver en el vacío no una amenaza, sino una herramienta poderosa. Su aceptación en Occidente fue tardía y llena de resistencias, muchas veces más culturales que científicas. ¿Cómo es posible que un símbolo que representa “nada” haya sido considerado peligroso o incluso hereje durante siglos?

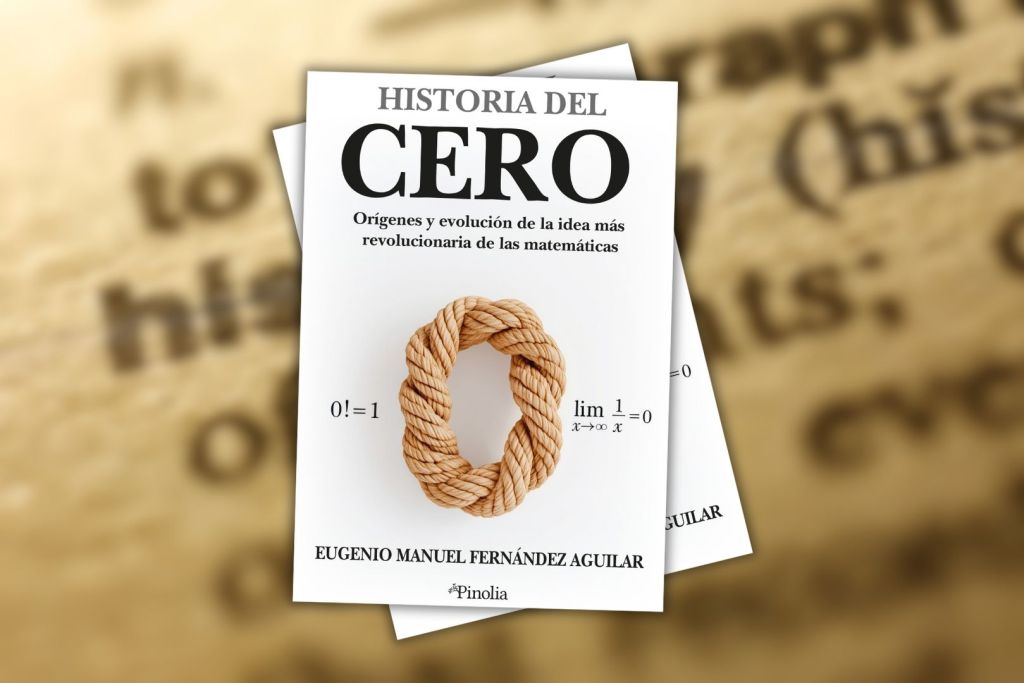

En Historia del cero, el físico y divulgador Eugenio Manuel Fernández Aguilar nos invita a recorrer el largo y sinuoso camino de este número que, paradójicamente, no cuenta pero lo cambia todo. Publicado por Pinolia, a través de relatos históricos, reflexiones filosóficas y ejemplos de la vida cotidiana, el autor compone un mapa fascinante de lo que significa realmente el vacío en nuestras vidas. Desde los papiros de Egipto hasta la mecánica cuántica, desde el calendario cristiano hasta el lenguaje binario, el cero emerge no como una ausencia, sino como una estructura: el hueco que sostiene al universo.

Para comprender por qué un apagón puede leerse como un “cero eléctrico” o cómo el silencio en una partitura tiene algo en común con una ecuación sin valor, basta con adentrarse en las páginas de este libro. O mejor aún: en las respuestas que su autor ofrece en esta entrevista exclusiva.

Pregunta. ¿Por qué un libro de divulgación sobre el cero?

Respuesta. Porque es un número que parece invisible, pero en realidad lo atraviesa todo. Está en nuestras cuentas bancarias, en la física que describe el universo y en el lenguaje cotidiano cuando decimos que alguien es “un cero a la izquierda”. El cero es un descubrimiento cultural que cambió la manera en que pensamos el tiempo, el comercio, la música y hasta la espiritualidad. Quería contar su historia porque, al mirar de cerca al cero, nos miramos también a nosotros mismos: a cómo soportamos —o evitamos— el vacío.

P. En el libro cuentas que no existe un año cero en nuestro calendario. ¿Por qué se evitó ese hueco en nuestra cronología? ¿Qué implicaciones tiene eso para la forma en que pensamos la historia?

R. El calendario cristiano saltó del 1 a.C. al 1 d.C. sin detenerse en un año cero. La tradición teológica no aceptaba un vacío entre el “antes” y el “después” de Cristo: había que pasar directamente de un tiempo al otro. Esa ausencia no es solo un detalle técnico, sino una metáfora de cómo Occidente ha vivido con miedo al vacío. Nos cuesta imaginar una pausa, un hueco, un tiempo que no cuente. Eso condiciona nuestra manera de narrar la historia: siempre encadenada, sin interrupciones.

P. Los mayas ya usaban el cero como símbolo sagrado y operativo mucho antes que los europeos. ¿Cómo es posible que esta innovación tan avanzada no se difundiera más allá de Mesoamérica?

R. El cero maya fue un logro asombroso, pero estaba encapsulado en un mundo cultural aislado. No hubo un puente entre Mesoamérica y Eurasia en esa época. Sus códices y calendarios muestran un manejo del cero tanto práctico como ritual, pero esas ideas no pudieron viajar. El cero que heredamos viene de la India, y llegó a Europa a través del mundo árabe. La historia del cero no es lineal: tuvo varios nacimientos, pero solo algunos lograron cruzar fronteras.

P. Dices que el cero no siempre fue bien recibido y que incluso fue temido. ¿Hubo momentos históricos en los que se prohibió o censuró su uso?

R. Sí. En la Edad Media, en algunos reinos europeos se desconfiaba del cero porque lo asociaban con prácticas “sospechosas” de mercaderes y matemáticos árabes. Hubo incluso edictos en ciudades italianas que prohibían usarlo en los libros de cuentas, porque se pensaba que facilitaba fraudes. Más allá de las prohibiciones concretas, el rechazo al cero fue también intelectual: durante siglos muchos pensadores lo consideraban un símbolo peligroso, capaz de desestabilizar el orden lógico y teológico.

P. En la antigua Grecia, Aristóteles defendía que ‘de la nada, nada surge’. ¿Hasta qué punto esa idea frenó el desarrollo del pensamiento matemático europeo durante siglos?

R. Aristóteles marcó profundamente la filosofía occidental. Su rechazo al vacío y a la nada convirtió en sospechoso todo lo que tuviera que ver con el cero. La tradición escolástica heredó esa desconfianza, y durante siglos la matemática europea se construyó sobre geometría, no sobre aritmética posicional. Mientras en la India y el mundo islámico el cero se integraba sin problemas en el cálculo, en Europa se tardó mucho en aceptarlo, en parte por ese peso cultural que venía de Grecia.

P. ¿Cuál fue el momento clave —el “clic” histórico— en el que el cero dejó de ser una sospecha para convertirse en herramienta esencial del pensamiento?

R. Un punto de inflexión fue el Liber Abaci de Fibonacci en 1202. Él introdujo en Europa los números indo-arábigos y con ellos el cero. No fue inmediato: hubo resistencias, pero poco a poco la contabilidad, el comercio y la astronomía demostraron que el cero era imprescindible. El “clic” fue práctico más que filosófico: el día en que los comerciantes comprobaron que sus cuentas eran más claras y rápidas gracias al cero, ya no hubo marcha atrás.

P. En el capítulo sobre física moderna, hablas del “vacío lleno” de la mecánica cuántica. ¿Cómo puede ser que el vacío esté, en realidad, rebosante de energía? ¿No es eso una contradicción?

R. Lo parece, pero no lo es. En la física cuántica, el vacío no es una nada absoluta, sino un espacio vibrante de fluctuaciones. Incluso cuando eliminamos toda materia y radiación, quedan partículas virtuales que aparecen y desaparecen en una especie de espuma energética. Es un vacío fértil, un “cero” que no está muerto, sino lleno de posibilidades. Esta idea conecta la matemática con la física de partículas y con nuestra incapacidad de concebir un vacío absoluto.

P. ¿Qué papel juega el cero en los sistemas digitales actuales? ¿Podríamos decir que toda la informática moderna es una civilización construida sobre la nada?

R. Exacto. Todo lo digital se sostiene en el código binario: ceros y unos. El cero aquí representa la ausencia de señal, el silencio eléctrico, pero también la base sobre la que se construye cualquier algoritmo. En cierto sentido, nuestra sociedad está edificada sobre millones de ceros que circulan por cables y chips. La paradoja es que la nada se ha convertido en el ladrillo fundamental de la civilización digital.

P. Dedicas un capítulo entero a cómo el cero aparece en la música, la poesía y la espiritualidad. ¿Qué tienen en común el silencio de una partitura y un cero matemático?

R. Ambos son pausas que hacen posible el sentido. Un cero en una ecuación marca la diferencia entre avanzar o quedarse bloqueado. Un silencio en una partitura le da vida al sonido que lo rodea. En poesía, un espacio en blanco puede ser más expresivo que un verso. El cero no es ausencia pura, es estructura: organiza, delimita, da sentido. Ese es el vínculo profundo entre matemáticas, arte y espiritualidad.

P. El libro arranca con un apagón eléctrico nacional que llamas “el cero eléctrico”. ¿Crees que fue un símbolo involuntario del vértigo que nos produce quedarnos sin datos, sin luz, sin red?

R. Sí, lo viví así. De repente, el país entero se sumió en un cero real: sin electricidad, sin internet, sin móviles, sin relojes que funcionaran. Fue un recordatorio brutal de lo frágil que es nuestra vida hiperconectada. Ese apagón fue un cero que no estaba en una pizarra ni en un chip, sino en nuestras calles. Y nos enseñó que, en el fondo, seguimos temiendo al vacío: el de quedarnos desconectados, sin red que nos sostenga.