A lo largo del último millón de años, nuestro planeta Tierra ha experimentado importantes cambios climáticos, alternando cada 100 000 años entre periodos interglaciares y periodos glaciares, inducidos originalmente por cambios en la insolación. Durante los periodos interglaciares, los bosques dominaron las latitudes medias del hemisferio norte, al igual que en la actualidad, mientras que las estepas dominaban estas regiones durante los periodos glaciares. Hoy en día, el hielo del hemisferio norte se concentra en Groenlandia, pero durante la última glaciación, entre 115 000 y 15 000 años antes del presente (años BP), el hielo se extendió hacia el sur y descendió en altitud ocupando gran parte del hemisferio norte entre 75 000 y 15 000 años BP con enormes consecuencias para la vegetación, los animales y nuestra especie.

Eventos de Heinrich

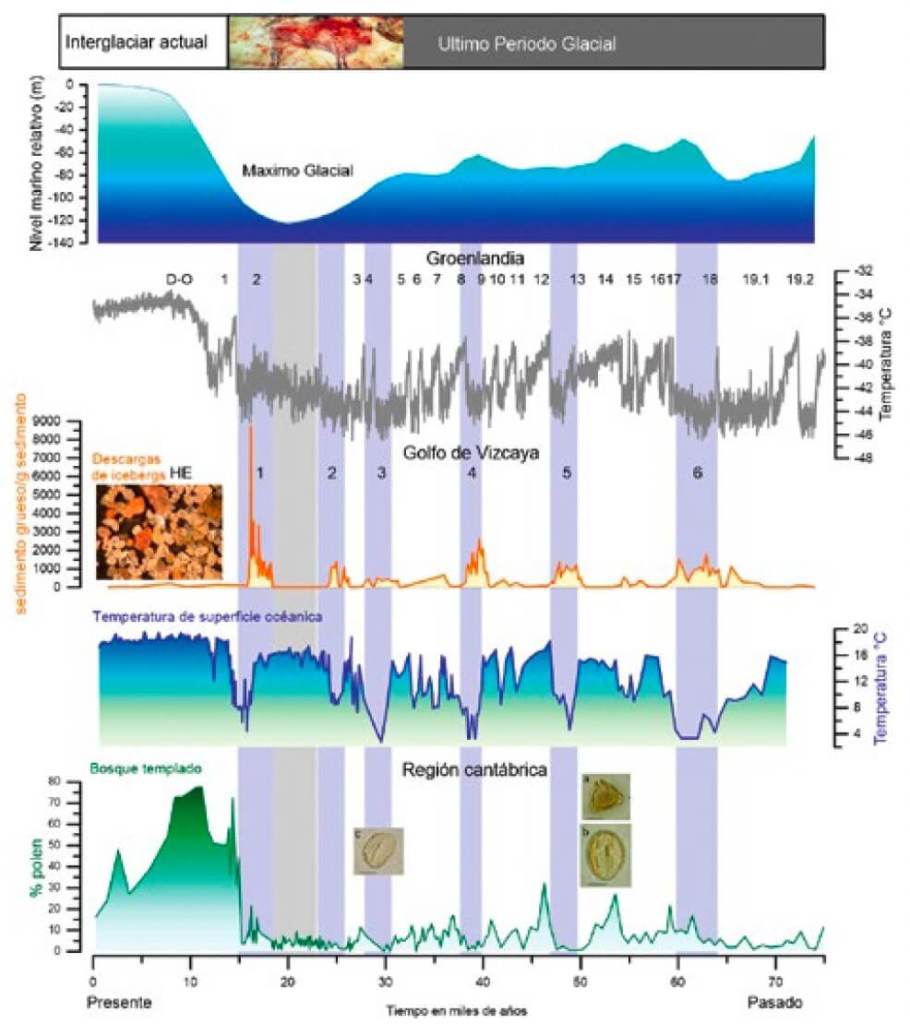

Nuestros antepasados los neandertales y los humanos anatómicamente modernos como nosotros (cromañones) vivieron esta edad de hielo. Contrariamente a lo que se creía hace unos veinte años, este periodo glacial no fue estable, sino que estuvo puntuado por una sucesión de cambios climáticos de fuerte amplitud, entre 6 y 17 °C, en la temperatura de la atmósfera de Groenlandia. Estos cambios, conocidos como ciclos de Dansgaard- Oeschger (D-O) en honor a sus descubridores, dieron lugar a unas 40 fases climáticas. Duraron entre 1000 y 2000 años y la transición de un episodio frío (estadio de Groenlandia) a un episodio templado (interestadio de Groenlandia) fue rápida, del orden de unas pocas décadas. Estas fases estuvieron asociadas a las variaciones de temperatura de las aguas superficiales del Atlántico Norte.

Algunos de estos episodios fríos, llamados eventos de Heinrich (Heinrich Events, HE) en honor de su descubridor, iban acompañados de la llegada a las costas europeas de una armada de icebergs procedentes de la fragmentación masiva del casquete de hielo norteamericano con una frecuencia aproximadamente de 7000 años. Entre estos HE, los casquetes de hielo británicos y fenoescandinavos también se fragmentaban produciendo, sin embargo, descargas de icebergs en el Atlántico Norte menos importantes pero con mayor frecuencia, cada 1000 años. Las rupturas de los casquetes polares eran abruptas y podían producirse en menos de 100 años. En contraste con este periodo glacial tan agitado, el periodo de máxima extensión del hielo, llamado Último Máximo Glacial (UMG, entre hace 23 000 y 19 000 años BP), fue un periodo relativamente estable entre dos episodios de descargas masivas de icebergs, HE 2 y HE 1 y el hielo cubría casi todo el norte de Europa y las Islas Británicas.

¿Qué repercusiones tuvieron estos cambios climáticos en los ecosistemas terrestres y, en particular, en la flora y la fauna contemporáneas de los artistas de Altamira? ¿Cómo modificaron las estrategias de subsistencia (caza, pesca, recolección, acceso a materias primas para la producción de herramientas líticas, distribución de los yacimientos) y las manifestaciones simbólicas (acceso a cuevas decoradas, tipos de sujetos representados, etc.) de los cromañones? Para responder a estas preguntas es esencial conocer la consecuencia de cada una de estas fases climáticas en el continente y relacionarlas con el registro arqueológico. Los sedimentos que se acumulan en el fondo de lagos y turberas, archivos por excelencia de los cambios ambientales que tuvieron lugar en el continente, rara vez cubren el último periodo glaciar. Por el contrario, las secuencias sedimentarias marinas profundas nos permiten remontar a este periodo y el estudio preciso (a alta resolución temporal) de los granos de polen contenidos en estos archivos pone de manifiesto la respuesta de la vegetación y del clima regional a esta variabilidad D-O y de los HEs.

Transportados por los vientos y los ríos, los granos de polen llegan al océano, se incorporan a la nieve marina que atraviesa la columna de agua y se depositan en las zonas abisales próximas a las costas, donde se acumulan rápidamente y sin interrupción, constituyendo un registro paleoclimático continuo e inalterado.

Estas secuencias nos proporcionan, por lo tanto, una historia detallada de la vegetación y el clima del continente cercano y presentan la ventaja de vincular directamente estos datos continentales con la información sobre la evolución climática del océano, de los casquetes polares y de la atmósfera. Estos archivos también contienen organismos microscópicos marinos que nos informan, por ejemplo, sobre la temperatura de las aguas superficiales y niveles con sedimentos gruesos que aportan pruebas de las descargas y fusion de icebergs. La cronología de estos archivos suele establecerse combinando la datación por 14C de las conchas de microrganismos marinos calcáreos con la estratigrafía isotópica marina (análisis isotópicos del oxígeno de microorganismos marinos).

Estas secuencias sedimentarias marinas que preservan una gran cantidad de polen se recogen en buques oceanográficos durante cruceros científicos a lo largo de los márgenes de los distintos continentes.

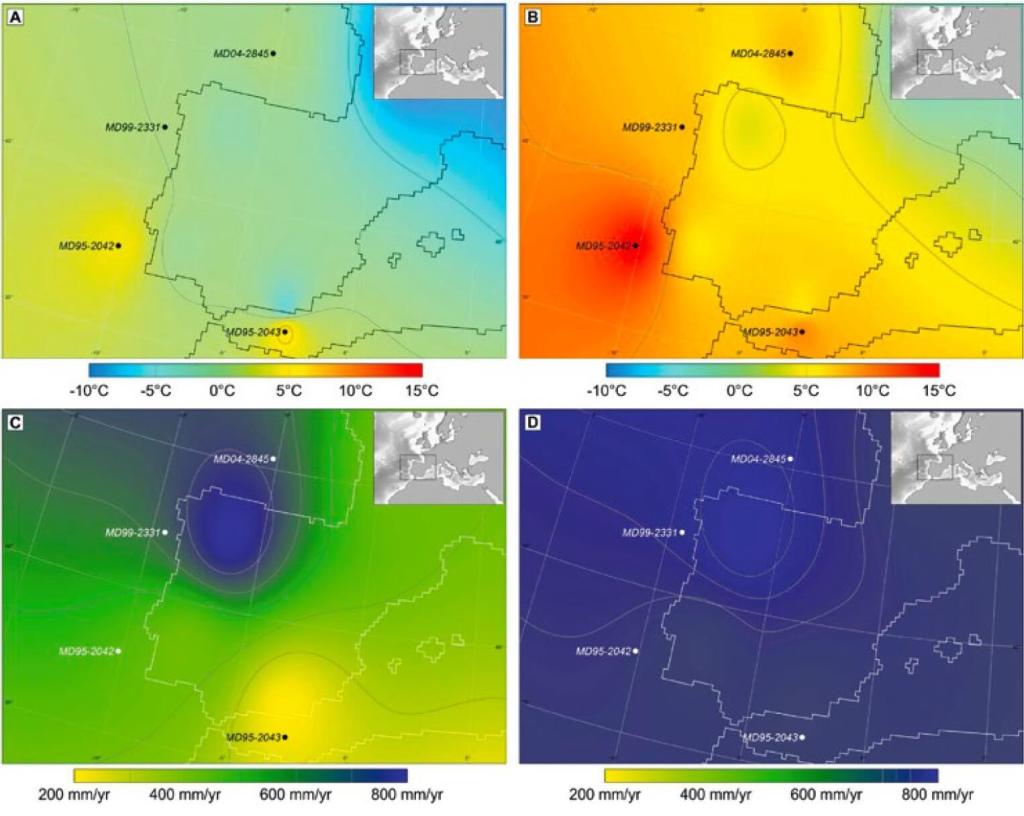

El estudio del polen y de varios indicadores climáticos marinos (microrganismos unicelulares calcáreos llamados foraminíferos, algas unicelulares llamadas dinoflagelados, sedimentos gruesos) de una secuencia sedimentaria recuperada frente a la costa gallega bajo 2000 m de agua y ~200 km mar adentro ha revelado cambios en la vegetación y el clima de esta región y en las temperaturas de las aguas superficiales que bañaban sus costas durante los últimos 425 000 años BP. Los granos de polen conservados en esta secuencia han sido principalmente transportados por los ríos Duero y Miño y, por lo tanto, proceden mayoritariamente de la vegetación que se desarrolló en ambas cuencas hidrográficas. Este estudio ha demostrado que cada HE es contemporáneo del rápido desarrollo, en ~100 años, de una estepa dominada por gramíneas, Asteraceas y brezos. Se estima que durante estos acontecimientos la temperatura media del mes más frío en esta región era de unos 10 °C inferior a la actual y que las precipitaciones anuales se redujeron en un 50 %. La temperatura de la superficie del mar también era muy baja, 10 °C inferior a la actual. Los episodios templados y húmedos intercalados con fases frías vieron, por el contrario, desarrollarse bosques abiertos de pinos y abedules y robledales caducifolios.

Por lo tanto, la vegetación del noroeste de la península ibérica respondió rápidamente a los cambios climáticos abruptos de Groenlandia y el Atlántico Norte. Como consecuencia, los recursos vegetales y animales asociados se vieron alterados en repetidas ocasiones y, sin duda, las estrategias de subsistencia de nuestros antepasados paleolíticos y su demografía. Pero ¿cuáles fueron los entornos que rodeaban a los pintores de Altamira e influían en su imaginación?

En la época de los pintores de Altamira

La cueva de Altamira contiene restos de ocupación humana prolongada datada por el 14C entre 26 784 y 16 866 años BP. La primera datación directa de las pinturas fue realizada sobre un resto de carbón que se utilizó para dibujar los bisones arrojando una edad a estas pinturas de aproximadamente 15 000 años BP.

La datación por series de uranio se ha aplicado recientemente a las figuras del techo decorado de la cueva. Varios motivos están parcialmente cubiertos por finas capas de precipitados de calcita, que pueden ser datadas por este método. Dos dataciones, una realizada sobre la pintura de un caballo rojo alrededor de 22 000 años BP y otra en torno a 36 000 años BP sobre un signo sinusoidal triangular confirman que el arte parietal de Altamira se produjo durante un periodo de tiempo prolongado, de al menos 20 000 años (entre 35 000 y 15 000 años), y que parte del conjunto fue realizado por los primeros cromañones que llegaron a Europa occidental y que trajeron con ellos una nueva cultura, el Auriñaciense. Estas fechas sugieren que los artistas de Altamira realizaron las pinturas conservadas en este santuario paleolítico durante la variabilidad climática rápida del periodo que abarca los calentamientos D-O 7 a 1, los HEs 3 a 1 y durante el último máximo glaciar.

Hasta hace unos años este periodo, caracterizado por la máxima extensión de los casquetes polares escandinavo y americano, equivalente a un descenso del nivel del mar de 120 m respecto al actual, no se conocía bien desde el punto de vista climático en la región cantábrica debido a la escasez de registros paleoclimáticos. El estudio de la secuencia sedimentaria recogida frente a la costa gallega ha permitido documentar por primera vez el impacto de la variabilidad climática de Groenlandia y del Atlántico Norte sobre la dinámica de la vegetación durante este periodo. Los cambios de vegetación se caracterizaron por una alternancia entre ambientes esteparios, salpicados de brezales, calluna y bosquetes de pino, lo que indica un clima frío y relativamente seco, y periodos algo más templados y húmedos caracterizados por bosques abiertos dominados por abedules y robles caducifolios. A diferencia de las dos fases frías y secas asociadas a los eventos de descargas de icebergs, HE 2 y HE 1, que enmarcan el Último Máximo Glacial, este periodo de máxima extensión del hielo en el continente no es el más frío ni seco del noroeste de la península ibérica. Esto concuerda con los resultados de los modelos climáticos que muestran una mayor influencia de los vientos del oeste en esta región y, por tanto, de las precipitaciones en el sur de Europa durante el último máximo glaciar. En el mar, las temperaturas estivales rondaban los 14 °C (unos 8 °C más que durante los HEs), siendo solo 4 °C más bajas que las actuales.

Paredes lo suficientemente calientes para los pintores de Altamira

La comparación de la variabilidad climática del último periodo glaciar con las fechas de 14C y las series del uranio obtenidas directamente sobre las pinturas de las paredes de las cuevas decoradas nos ha revelado la ausencia de pinturas durante la fase muy fría asociada al HE 2 que precedió al Último Máximo Glaciar y datada entre 26 500 y 24 300 años BP. ¿A qué podemos atribuir? ¿Al número relativamente reducido de dataciones disponibles (solo el 10 % de las cuevas decoradas están datadas)? ¿Una reducción de la población durante este periodo? ¿A un cambio en las técnicas y los materiales de los artistas (solo se pueden datar las pinturas al carbón) o a las condiciones climáticas especialmente duras del HE 2, que dificultaban el acceso a las cuevas? A la vista del número de yacimientos de hábitat datados de este periodo, es difícil atribuir la ausencia de pinturas a la despoblación. Atribuir esta ausencia a un cambio cultural también parece abusivo, ya que varios yacimientos como el de Parpalló, en Valencia, muestran una continuidad temática y estilística ininterrumpida durante el Paleolítico superior. Los estudios sugieren que esta ruptura en el arte rupestre se debe a la naturaleza particularmente rigurosa de este episodio. Los estudios de los medios periglaciares actuales muestran que, en determinadas condiciones, se forman tapones de hielo, acompañados de la formación de hielo o escarcha en las paredes, a la entrada de las cuevas kársticas.

Las condiciones climáticas asociadas a este HE 2 podrían haber favorecido el desarrollo de estas formaciones y, por tanto, haber hecho intransitables muchas cuevas. Esto pudo llevar a los artistas a practicar la pintura o el grabado sobre otros soportes, que no han llegado hasta nosotros. Este trabajo indica que este episodio del HE 2 condicionó profundamente las prácticas artísticas paleolíticas e interrumpió un fenómeno, el arte rupestre, considerado tradicionalmente como continuo entre 32 y 10 000 años BP. Con unas condiciones algo más suaves en la época del calentamiento del D-O 7, centrado en 35 000 años BP, y, paradójicamente, en la época del último máximo glaciar, en torno a los 22 000 años BP, los pintores de Altamira pudieron aprovechar las cuevas accesibles y las paredes suficientemente cálidas para dejarnos un bello testimonio de su mundo simbólico.