La historia es una disciplina rica, compleja y cambiante, en la que las nuevas tecnologías y los hallazgos imprevistos pueden llegar a reescribir páginas enteras de saber. Así, durante casi medio siglo, el Códice Maya de México —anteriormente conocido como Códice Grolier— se consideró una falsificación. Aspectos como su estilo pictórico inusual y su procedencia misteriosa alimentaron la desconfianza. Sin embargo, los estudios interdisciplinarios realizados entre 2017 y 2018 han demostrado de manera concluyente su autenticidad, gracias al análisis de los pigmentos, los materiales y las dataciones por radiocarbono. Desde entonces, este manuscrito prehispánico se reconoce como el libro legible más antiguo del continente americano, un testimonio extraordinario del conocimiento astronómico, ritual y artístico de las sociedades mayas del Posclásico Temprano (900–1250 d. C.).

La autenticación del manuscrito

Los análisis realizados del Códice Maya de México confirmaron que se elaboró con tres capas de la corteza interna de un árbol de higuera (Ficus sp.), unidas mediante una imprimatura de yeso sobre la que se aplicaron pigmentos minerales y orgánicos. La identificación de azul maya, rojo de ocre con hematita especular y colorantes de grana cochinilla demostró que se habían empleado tecnologías prehispánicas complejas, desconocidas cuando el manuscrito salió a la luz en la década de 1960.

Las pruebas de radiocarbono AMS (¹⁴C) realizadas en distintos laboratorios dataron el manuscrito entre los años 897 y 1291 d. C. El análisis estadístico bayesiano, por su parte, situó su manufactura entre 1036 y 1158 d. C., con un 95 % de probabilidad. Estas fechas concuerdan con los registros astronómicos del propio códice, que documentan observaciones de Venus entre 1129 y 1233 d. C. La coherencia entre los datos físicos y los astronómicos ratifica la autenticidad del documento y su pertenencia al Posclásico Temprano.

En la actualidad, el códice se conserva en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Tiene diez folios de los veinte originales, ya que se vieron dañados por la humedad y los ataques biológicos. Su longitud actual, de 123,9 cm, sugiere que en origen debió medir cerca de 2,5 m. Las ilustraciones, que solo figuran en el anverso, muestran las fases del planeta Venus en sus cuatro estaciones rituales, siguiendo una secuencia de precisión astronómica excepcional.

Origen y contexto cultural

El coleccionista mexicano Josué Sáenz Treviño adquirió el documento en 1966 en la frontera entre Chiapas y Tabasco, según publicó el periodista Karl E. Meyer en The New Yorker en 1973. Diversos testimonios sitúan su procedencia en la zona de Yajalón, a lo largo de la antigua ruta entre Toniná y Palenque, una región fronteriza donde convergían grupos choles y chontales.

Algunos estudios han propuesto que el códice se creó en la zona chotal-chol del piedemonte tabasqueño-chiapaneco, un entorno multicultural que, tras el colapso de Teotihuacán y los reinos del Petén, se convirtió en un espacio de intercambio entre comerciantes del Golfo, grupos mixe-zoqueanos, pueblos de Oaxaca y sociedades mayas occidentales. La hipótesis más sólida sitúa su origen en una sociedad chontal o cholana occidental, que integró influencias del Centro de México y del área Oaxaca-Puebla.

Esta localización geográfica explicaría las afinidades estilísticas del códice con los manuscritos mixtecos del grupo Borgia y con la iconografía de Chichén Itzá, donde el sincretismo artístico reflejaba la expansión de las redes comerciales y religiosas entre el Golfo y la península. El Códice Maya de México es, por tanto, un producto de frontera cultural, testimonio de un momento en que las tradiciones mayas se fundieron con las del altiplano central.

El contenido: los ciclos de Venus

Desde la década de 1970, se reconoció que el Códice Maya de México sigue el mismo modelo astronómico que la tabla de Venus del Códice de Dresde. Así, su estructura está compuesta por una tabla de 104 años, equivalente a 65 ciclos sinódicos del planeta Venus, cada uno de 584 días.

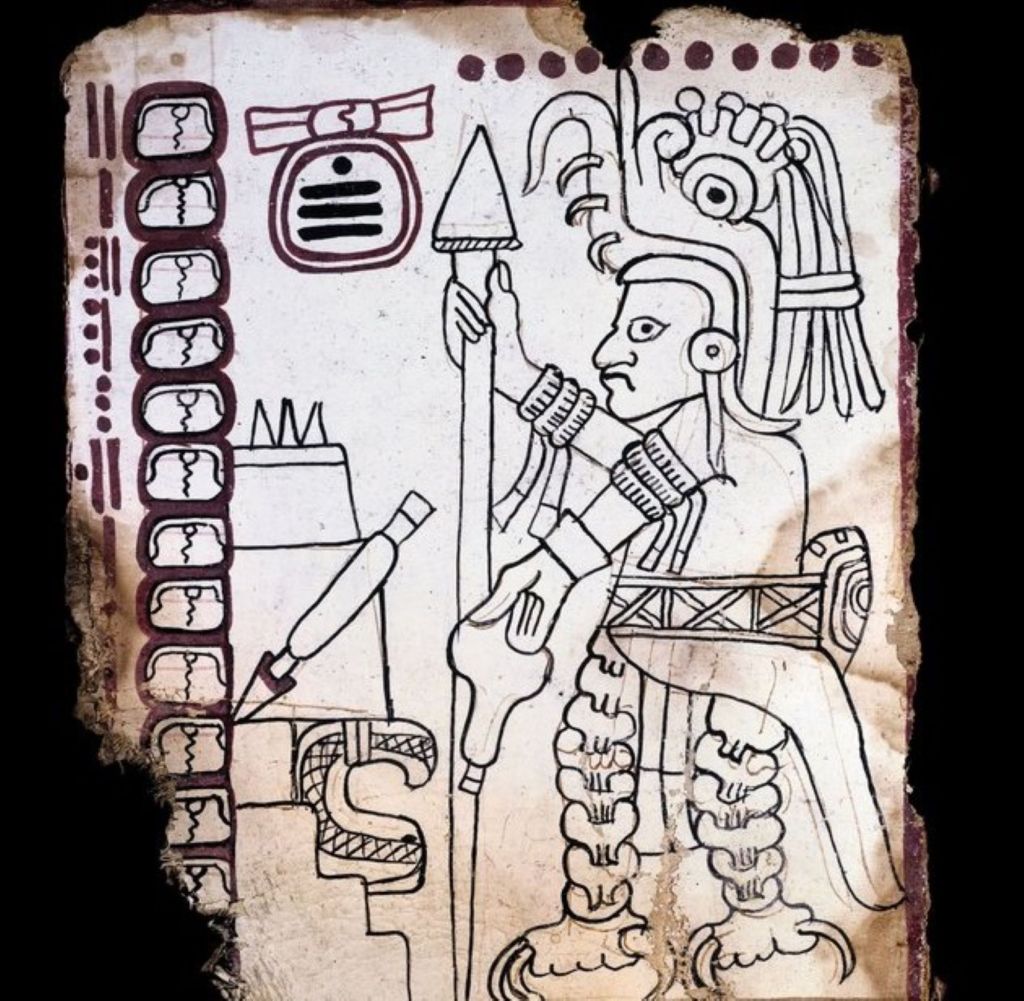

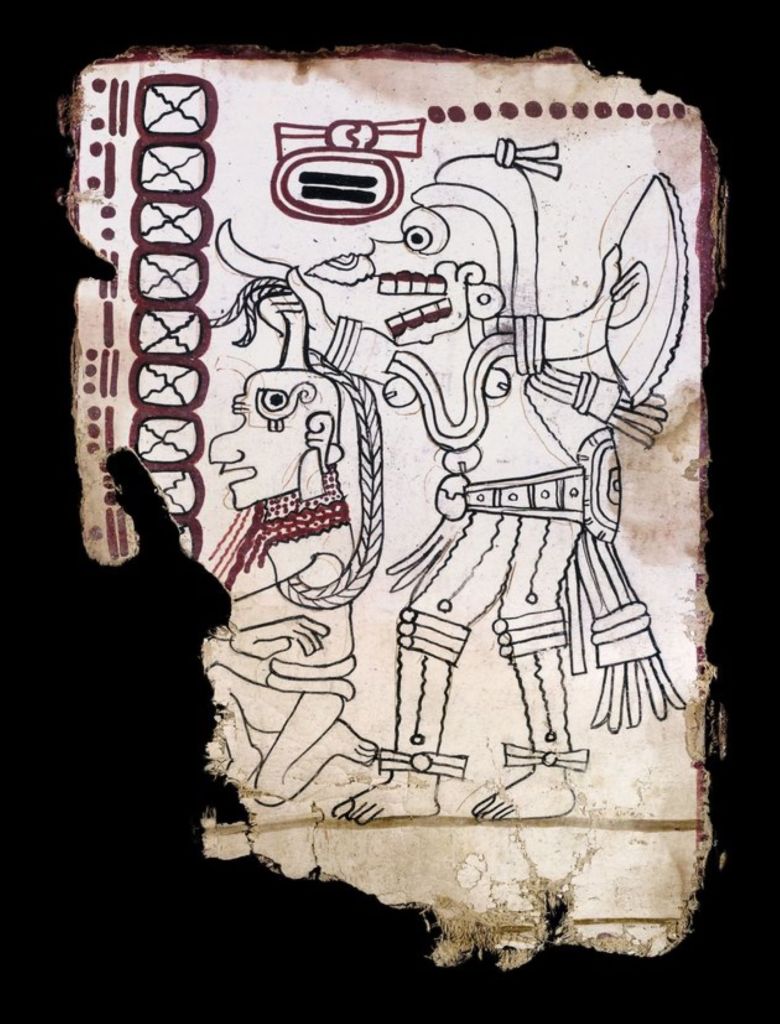

El códice registra con precisión las fases visibles de Venus —Estrella de la Mañana, Conjunción Superior, Estrella de la Tarde y Conjunción Inferior— y los augurios asociados a cada una de ellas. Cada folio está presidido por una deidad beligerante o mortífera que encarna una de estas fases, en un ciclo que vincula el movimiento del planeta con los destinos humanos y los rituales del poder. El códice constituye así el testimonio directo más antiguo de una tradición astronómica indígena centrada en Venus, de la que el Dresde y otros manuscritos posteriores serían herederos.

Arte y estilo de una obra híbrida

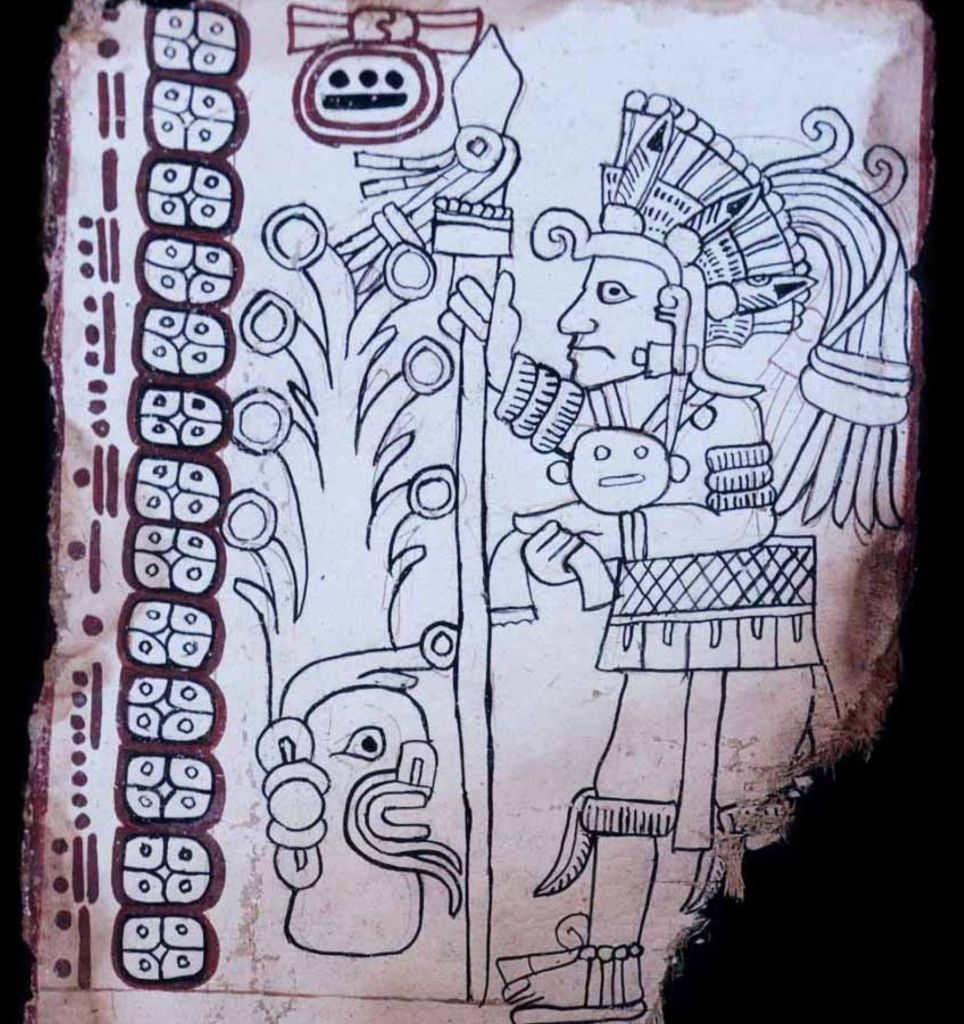

El estilo pictórico del Códice Maya de México destaca en el corpus de manuscritos prehispánicos. A diferencia de los códices mayas de Dresde, Madrid o París, cada folio presenta una única escena organizada en tres partes: una columna con los días del calendario adivinatorio, un número de distancia encerrado en un bulto o anillo, y una imagen principal donde una figura divina agrede a su víctima.

Los bordes de los folios están enmarcados por líneas rojas gruesas, mientras que la paleta de colores se reduce a los tonos negro, rojo, marrón y un pequeño fragmento azul en el folio 10. Las figuras, delineadas con trazos firmes y esquemáticos, revelan un estilo más próximo al arte del Centro de México y de los códices mixtecos que al naturalismo clásico maya.

Según los investigadores, la homogeneidad formal del conjunto no impide reconocer la participación de varios pintores en su elaboración, probablemente cinco, según el análisis estilístico de Saeko Yanagisawa. Se supone que cada uno de ellos ilustró dos folios consecutivos. El códice sería, así, la obra de un taller colectivo de artistas-sacerdotes, herederos de una larga tradición de escritura pictórica ritual, que habrían trabajado dentro de un sistema normativo que garantizaba la unidad visual del manuscrito.

Un libro de conocimiento y continuidad

El valor histórico del Códice Maya de México no deriva únicamente de su antigüedad, sino también de su papel como puente entre el mundo clásico y el posclásico mesoamericano. Elaborado en un contexto de crisis política y reconfiguración cultural, demuestra la continuidad de las redes de intercambio que permitieron tanto la circulación de materiales de prestigio como la cochinilla y el azul maya como de saberes astronómicos vinculados al calendario ritual.

Este manuscrito es, además, un testimonio directo del culto a Venus, una de las tradiciones más persistentes del pensamiento mesoamericano. Asociado a los ciclos de la guerra, la fertilidad y la renovación cósmica, el planeta se convierte en símbolo del orden celeste y del poder divino, un espejo donde se reflejan los ciclos de destrucción y renacimiento que regían la visión del tiempo maya.

Referencias

- Gutiérrez Mendoza, Gerardo; Sofía Martínez del Campo Lanz, Erik Velásquez García y Saeko Yanagisawa. 2023. "El Códice Maya de México", en Marina Garone Gravier, Martha Patricia Medellín Martínez, Nelly Palafox López y Luis Alonso Vásquez (eds.), Historia del libro y la cultura escrita en México. Perspectivas regionales. Volumen Sur I, pp. 71-101. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

- Códice Maya de México (página oficial). INAH/Gobierno de México. URL: https://codicemayademexico.inah.gob.mx/#section-eslabon