Durante siglos, los vasos de alabastro egipcios han sido admirados por su elegancia, sus inscripciones multilingües y su misteriosa función en la vida ritual y funeraria de las élites del Nilo. Ahora, un nuevo estudio publicado en el Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies viene a trastocar por completo esa visión estética y simbólica, para proponer algo mucho más humano —y sorprendente—: aquellos recipientes pudieron haber contenido opio, y su uso no habría sido exclusivo de la realeza, sino parte de la vida cotidiana en el Egipto antiguo.

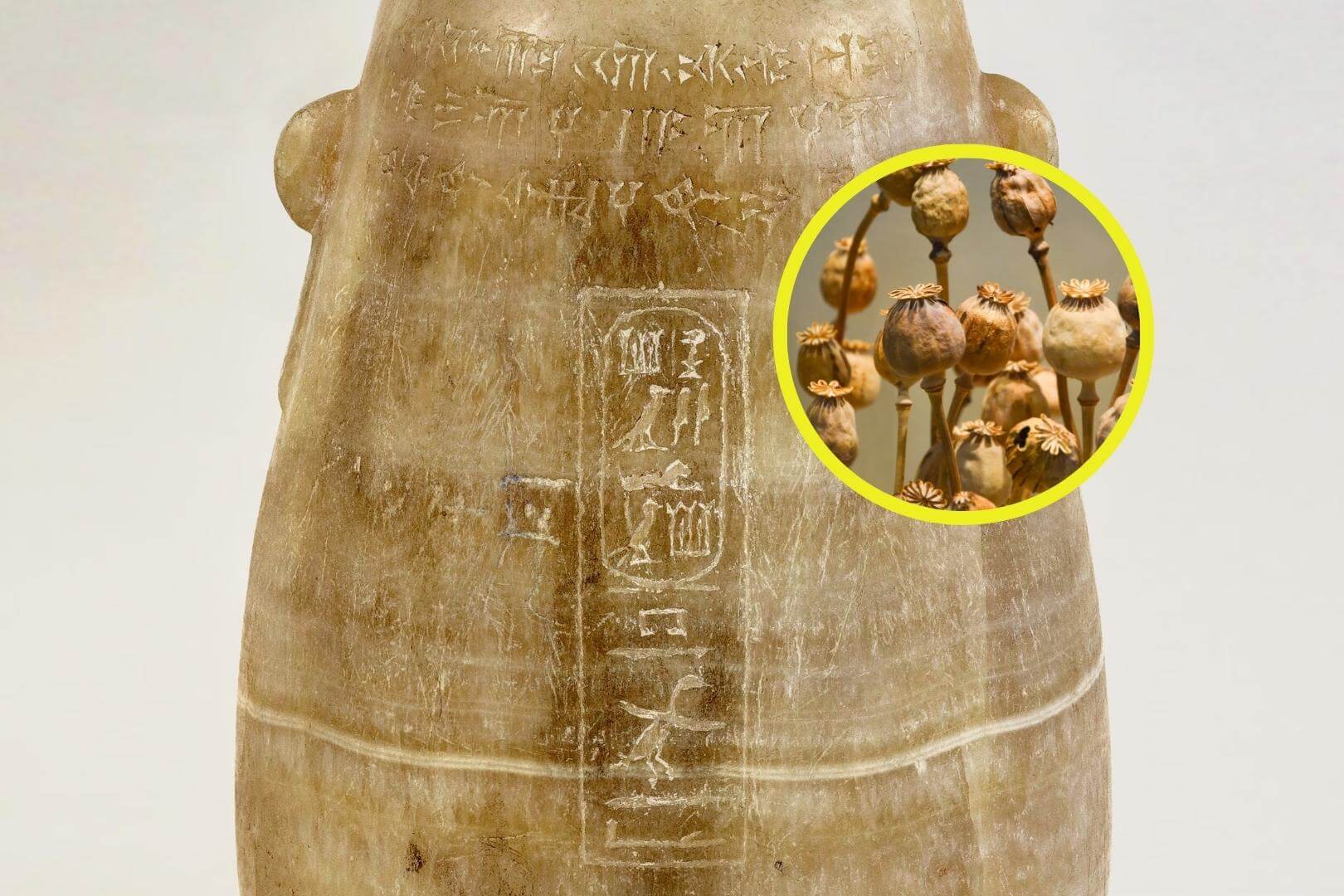

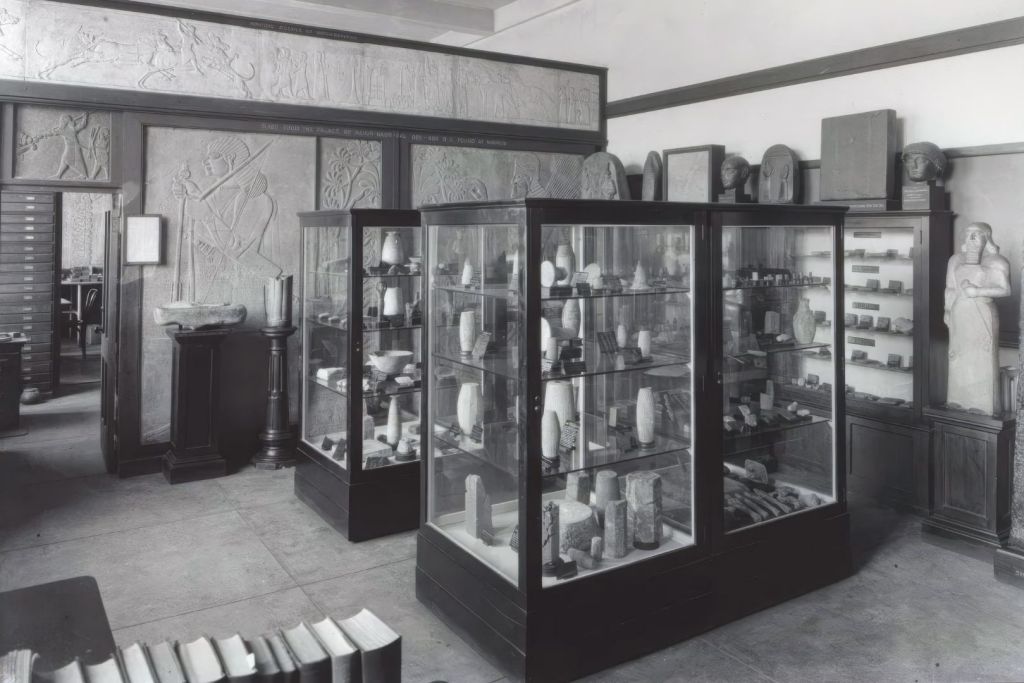

El hallazgo no surge de una tumba recién abierta ni de una excavación espectacular, sino de una colección centenaria guardada en el corazón académico de Estados Unidos: el Museo Peabody de la Universidad de Yale. Allí, en la colección babilónica, reposaba desde principios del siglo XX un vaso de alabastro egipcio con inscripciones en cuatro lenguas antiguas —egipcio, persa, elamita y acadio— dedicado al rey persa Jerjes I, quien gobernó durante el apogeo del Imperio aqueménida en el siglo V a.C.

Más que un simple perfume

Durante mucho tiempo, se asumió que estos recipientes contenían perfumes o ungüentos preciosos, al estilo de los famosos aceites aromáticos de las cortes egipcias. Sin embargo, esta hipótesis nunca se había confirmado científicamente. La historia cambió cuando un equipo de investigadores del Programa de Farmacología Antigua de Yale (YAPP) decidió analizar los residuos oscuros y aromáticos aún presentes en el interior del vaso. Lo que encontraron fue, literalmente, una bomba arqueológica: restos de morfina, papaverina, noscapina y otros compuestos derivados del opio. Todos ellos son biomarcadores inequívocos de esta sustancia.

El descubrimiento no solo aporta la evidencia más clara hasta ahora del uso del opio en la cultura egipcia, sino que sugiere que su empleo pudo haber sido mucho más común y extendido de lo que jamás se pensó. El estudio plantea que el consumo de opiáceos no era un fenómeno esporádico o ritualizado, sino una práctica posiblemente habitual, que cruzaba clases sociales y periodos históricos.

Del faraón al comerciante

Este vaso no es el único con semejantes indicios. Años atrás, se hallaron otros restos de opio en pequeñas vasijas, encontradas en una tumba de Sedment, al sur de El Cairo. A diferencia del lujoso recipiente estudiado en Yale, estas piezas procedían de un contexto mucho más modesto: una tumba familiar de clase media, posiblemente comerciantes o artesanos. Lo que une ambos casos, separados por más de un milenio, es la presencia sistemática de los mismos compuestos derivados de la amapola.

Eso lleva a los investigadores a sugerir que el uso del opio en el Antiguo Egipto pudo estar mucho más normalizado de lo que la arqueología tradicional ha reconocido. No se trataba únicamente de una sustancia medicinal o ritual, sino posiblemente de un producto integrado en la vida diaria, tanto en contextos funerarios como domésticos. La comparación moderna que se propone es tan provocadora como reveladora: así como hoy reconocemos el papel social del shisha o narguile en muchas culturas orientales, los vasos de alabastro egipcios podrían haber funcionado como "marcadores culturales" del consumo de opio.

El hallazgo reciente reabre otra línea de investigación largamente ignorada: los famosos vasos de alabastro hallados en la tumba de Tutankamón. Cuando Howard Carter descubrió el sepulcro del joven faraón en 1922, encontró decenas de recipientes similares, muchos de ellos sellados y aún con contenido. En 1933, el químico Alfred Lucas analizó algunos de esos residuos, describiéndolos como sustancias oscuras, pegajosas y de fuerte aroma. En su momento, no pudo identificarlas, pero concluyó que no eran perfumes, ni aceites comunes.

Casi un siglo después, las nuevas tecnologías podrían retomar aquel trabajo inconcluso. Si se aplican los mismos métodos utilizados en Yale —técnicas no destructivas de espectrometría de masas y análisis químico— a los vasos de Tutankamón, podríamos estar ante un giro mayúsculo en la interpretación de los rituales funerarios egipcios. ¿Y si no eran perfumes para agradar a los dioses, sino drogas para acompañar al faraón en su viaje al más allá?

Otro dato inquietante refuerza esta idea: muchas de las vasijas de alabastro de la tumba de Tutankamón fueron objeto de robo en la Antigüedad. Carter observó huellas dactilares dentro de los frascos, evidencias de que los saqueadores rasparon hasta la última gota de su contenido. ¿Qué valor podía tener ese líquido oscuro para que alguien se jugara la vida por obtenerlo? Si se trataba de opio, la respuesta parece más comprensible: una sustancia valiosa, codiciada y de efectos potentes, cuya importancia trascendía la vida y la muerte.

Una práctica milenaria, una lección moderna

El opio no es una invención moderna, ni siquiera medieval. Su uso está documentado desde el cuarto milenio a.C. en Mesopotamia, y desde allí se extendió por todo el mundo antiguo. Pero el estudio de Yale aporta una nueva capa de profundidad: no se trataba solo de medicina o ritual, sino de una práctica cotidiana, transversal, que afectaba tanto a reyes como a comerciantes.

En un mundo moderno marcado por la crisis global de los opioides, este tipo de investigaciones arqueológicas no son meros ejercicios académicos. Comprender cómo sociedades antiguas gestionaron —o no— el uso de sustancias adictivas puede ofrecernos claves útiles sobre los riesgos, las motivaciones culturales y los contextos que rodean su consumo. El pasado, en este caso, no es solo un espejo, sino también una advertencia.

La arqueología del futuro

Gracias a técnicas cada vez más sofisticadas y respetuosas con el patrimonio, hoy es posible extraer información crucial de objetos que llevan siglos o milenios en museos. El estudio de Yale, liderado por Andrew J. Koh y su equipo, demuestra que incluso colecciones consideradas "muertas" pueden renacer con nuevas preguntas, nuevas herramientas y, sobre todo, nuevas miradas.

La historia del vaso de alabastro no ha terminado. Su estudio es solo el principio de una relectura radical del Egipto antiguo, de sus prácticas, de sus placeres y de sus excesos. Y lo que empieza a emerger no es solo la imagen de un faraón rodeado de oro y solemnidad, sino también la de una humanidad compleja, contradictoria y sorprendentemente parecida a la nuestra.

El estudio ha sido publicado en el Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies.