El 23 de noviembre es el Día Mundial de Fibonacci. Cuando oímos el nombre "Fibonacci", casi todos pensamos inmediatamente en la famosa secuencia matemática: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… Esa sucesión que parece tener algo mágico, que aparece en la naturaleza (o no), en las ramas de los árboles, en la forma de los caracoles o en la disposición de las semillas de un girasol. Incluso está relacionado con las ballenas. Pero reducir el legado de Fibonacci a esta simple (aunque fascinante) serie de números es quedarnos muy cortos.

La verdadera gran contribución de Fibonacci no fue esa secuencia, sino algo mucho más profundo y transformador: la introducción del sistema de numeración indoarábigo en Europa. Gracias a él, abandonamos los complejos números romanos y dimos un paso clave hacia el mundo moderno. Esta fue una revolución silenciosa, pero esencial, que cambió para siempre la forma en que contamos, comerciamos, calculamos y, en última instancia, pensamos.

¿Quién fue Fibonacci y qué tenía de especial?

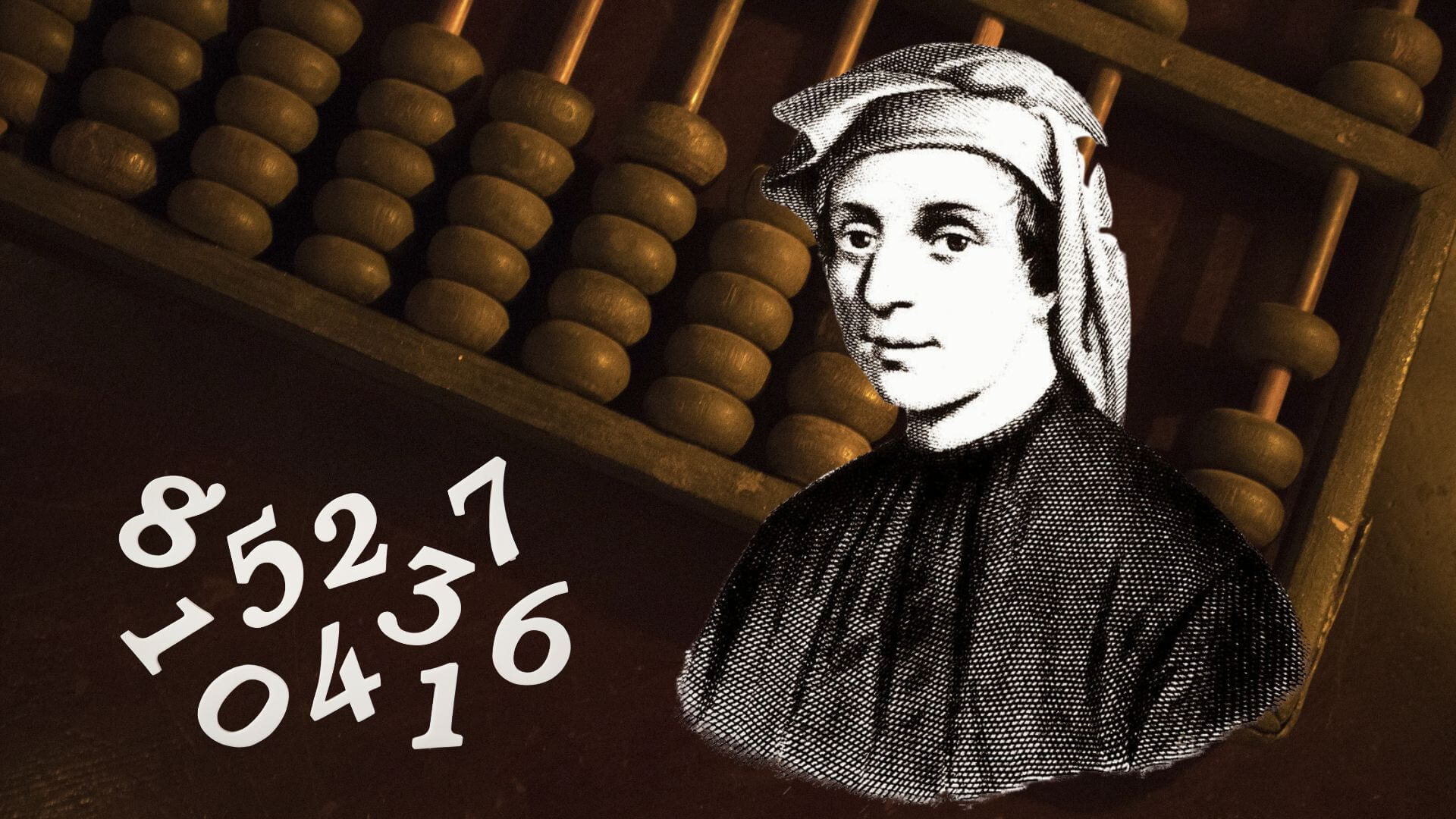

Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, nació alrededor del año 1170 en la ciudad italiana de Pisa. Su padre era un comerciante que trabajaba en una colonia italiana en el norte de África, lo que permitió que el joven Fibonacci entrara en contacto con matemáticos árabes y sus métodos avanzados.

A diferencia de la mayoría de los europeos de su tiempo, Fibonacci tuvo una educación abierta al mundo, y eso marcó la diferencia. Observó que el sistema de numeración usado por los árabes –basado en cifras del 0 al 9 y un sistema posicional decimal– era muchísimo más eficiente que los torpes números romanos que Europa seguía utilizando.

En 1202, escribió un libro revolucionario: el Liber Abaci (El libro del ábaco). Allí no solo explicó cómo funcionaba este nuevo sistema de numeración, sino que lo defendió con pasión, mostrando sus ventajas en comercio, contabilidad y resolución de problemas cotidianos. Y sí, fue en ese mismo libro donde introdujo, como simple ejemplo, la sucesión que hoy lleva su nombre.

¿Por qué se llama Fibonacci? Un apodo con historia

Aunque hoy lo conocemos como Fibonacci, ese no era su nombre real. El matemático italiano se llamaba Leonardo de Pisa, en referencia a su ciudad natal. El nombre “Fibonacci” apareció mucho después, y tiene una historia curiosa.

“Fibonacci” proviene de la expresión latina filius Bonacci, que significa “hijo de Bonacci”. Su padre se llamaba Guglielmo Bonacci, un comerciante que trabajaba en el norte de África, donde Leonardo tuvo su primer contacto con los números indoarábigos. El apodo fue una forma de distinguirlo: Leonardo, el hijo de Bonacci.

Este sobrenombre no se popularizó en vida del matemático. De hecho, fue rescatado y adoptado siglos más tarde por historiadores y matemáticos del Renacimiento y la modernidad, que empezaron a valorar su obra y buscaban una forma de identificarlo con claridad. Así, “Fibonacci” se convirtió en su nombre más reconocido, a pesar de ser una especie de apodo póstumo.

Del caos romano al orden decimal

Antes de Fibonacci, los europeos usaban los números romanos: I, V, X, L, C, D, M. Este sistema era adecuado para la inscripción en monumentos, pero un verdadero desastre para la aritmética. Tratar de hacer multiplicaciones, divisiones o cálculos financieros con estos símbolos era lento, complicado y propenso a errores.

El sistema indoarábigo, en cambio, permitía hacer cálculos rápidos y precisos, especialmente gracias a dos elementos clave: el uso del 0 y la posición de los dígitos (por ejemplo, en 345, el "3" no vale lo mismo que en 35).

Esto no fue una simple mejora técnica. Revolucionó la contabilidad, la administración, el comercio e incluso la educación. Gracias a este sistema, fue posible llevar registros más exactos, planificar gastos, calcular intereses y hacer operaciones que antes eran impensables sin la ayuda de un ábaco o mucho tiempo.

No fue un cambio inmediato. La Iglesia y otros sectores conservadores desconfiaban de estos "números árabes", por provenir del mundo islámico. Pero con el tiempo, la utilidad ganó la batalla. Y Fibonacci fue el gran puente que permitió ese salto.

Una puerta abierta al Renacimiento

El impacto del Liber Abaci no se limitó al comercio. Su influencia alcanzó el pensamiento científico, la ingeniería, la arquitectura y la filosofía. Al facilitar los cálculos, abrió la puerta al desarrollo de las matemáticas en Europa occidental, algo que sería clave en el Renacimiento.

Pensemos en figuras como Galileo, Copérnico o Newton. Todos ellos se beneficiaron de un lenguaje numérico más preciso y eficiente, que permitía expresar ideas complejas con claridad. Sin Fibonacci y su impulso al nuevo sistema de numeración, la revolución científica habría tardado mucho más en llegar.

Además, el uso del sistema decimal allanó el camino para la creación de nuevas herramientas: la contabilidad por partida doble, los libros de cuentas, la notación algebraica, y más adelante, incluso las computadoras. Todo esto nace, en parte, de aquel momento en que Europa cambió de números.

El cero: el número más revolucionario (y también el más temido)

Una de las claves del cambio que impulsó Fibonacci fue la introducción del número cero, un concepto radical para su época. Aunque hoy lo usamos sin pensar, el cero fue, durante siglos, visto con desconfianza en Europa. No representaba solo “nada”, sino una idea filosófica y matemática profundamente transformadora: la posibilidad de contar lo que no existe.

En el sistema romano, simplemente no había forma de representar el vacío. Pero el sistema indoarábigo, que Fibonacci ayudó a difundir en Europa con su Liber Abaci, incluía el cero como cifra y como concepto. Esto permitió la creación del sistema posicional que usamos hoy: la diferencia entre 207 y 27, por ejemplo, es impensable sin un cero en su lugar justo.

El origen etimológico de cero

Además de su función matemática, el cero tiene una etimología fascinante y un trasfondo cultural aún más profundo. La palabra italiana zero, usada por Fibonacci, proviene del árabe "ṣifr", que significa “vacío” o “nada”. A su vez, este término árabe fue una traducción del sánscrito "śūnya", palabra clave en la filosofía hindú que también significa “vacío”, pero con un sentido más amplio: el vacío como origen de todas las cosas, una noción cargada de significado espiritual y existencial en la tradición india.

Cuando Fibonacci adaptó este sistema numérico a su lengua y cultura, tomó el término árabe y lo italianizó como zephirum, que con el tiempo se redujo a zero. De ahí pasó al francés zéro, al español cero y, finalmente, al inglés zero. Así, una palabra nacida de la meditación filosófica sobre el vacío en el subcontinente indio terminó formando parte del vocabulario cotidiano de todo el mundo.

Hinduismo → árabe → italiano → español

Un viaje de la nada espiritual al cero matemático:

Este simple símbolo redondo revolucionó la forma en que pensamos, calculamos y organizamos el conocimiento. El cero abrió paso a operaciones complejas, a una nueva forma de entender el valor de los números y al desarrollo del álgebra, la física moderna y la informática. Su historia es también la historia del pensamiento humano enfrentando el vacío, el infinito y la abstracción.

Quien quiera explorar esa historia con mayor profundidad puede encontrar una lectura fascinante en el libro Historia del cero (Pinolia, 2025), una obra que recorre desde los primeros registros del cero en la India hasta su impacto en la ciencia y la cultura global. Allí se muestra cómo un símbolo que representaba “nada” terminó significándolo todo.

¿Y la famosa sucesión? Un ejemplo, no el objetivo

Es curioso pensar que la sucesión de Fibonacci, que tantos hoy consideran su legado más conocido, ni siquiera era el foco principal de su trabajo. Era apenas un ejemplo didáctico dentro del Liber Abaci, planteado para resolver un problema hipotético sobre el crecimiento de una población de conejos.

La secuencia en sí es fascinante, y sus conexiones con la naturaleza, el arte y la proporción áurea la han hecho célebre. Pero centrarse solo en eso es como recordar a Gutenberg solo por haber impreso un libro bonito, y no por haber revolucionado la historia con la imprenta.

Fibonacci fue mucho más que una sucesión de números. Fue un mensajero entre culturas, un divulgador brillante y un catalizador del cambio.