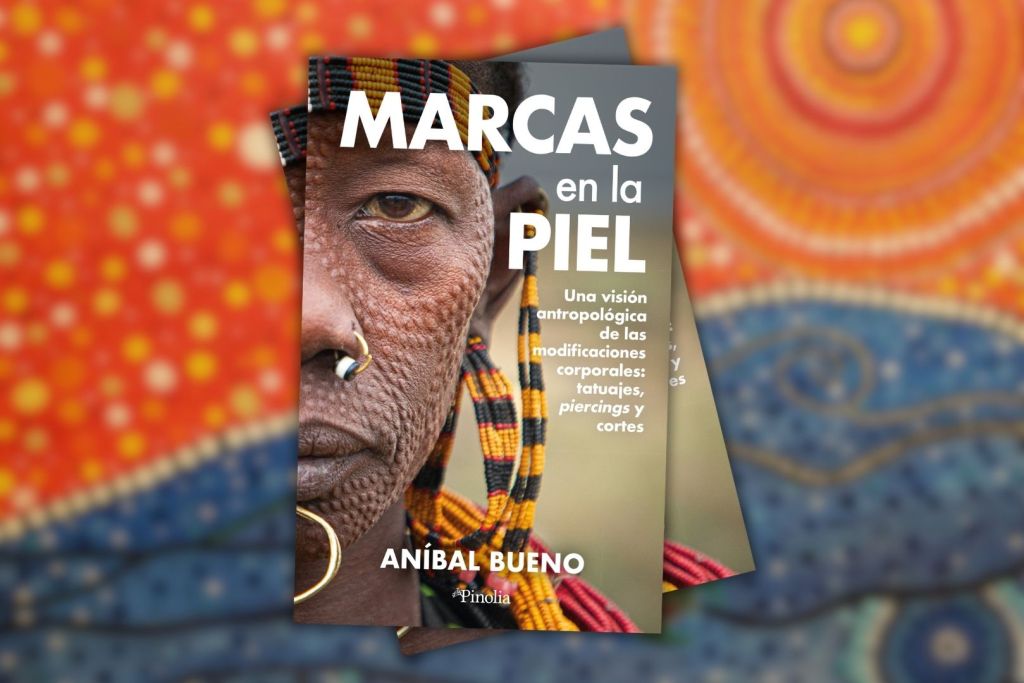

Mucho antes de que la tinta llenara páginas o los alfabetos se enseñaran en escuelas, ya había cuerpos tatuados que contaban historias. Ahora, un nuevo enfoque antropológico está revelando que los tatuajes de muchas culturas indígenas no eran simples ornamentos, sino sistemas de escritura complejos con funciones sociales, espirituales y memorísticas. El libro Marcas en la piel, de Aníbal Bueno, nos introduce en este mundo fascinante donde la piel era literalmente un texto vivo.

En este recorrido histórico por los significados de las marcas corporales, el autor no solo recoge vivencias personales tras visitar más de 110 países, sino que presenta una panorámica profunda sobre cómo distintas sociedades —desde los pueblos indígenas de América hasta comunidades del Pacífico o Asia— han usado el tatuaje como medio de comunicación no verbal. Más allá de la estética, estas inscripciones eran verdaderos documentos identitarios, mapas genealógicos, señales de estatus, o incluso amuletos rituales.

Pero entre todas estas funciones destaca una que ha pasado casi desapercibida en la historiografía tradicional: el tatuaje como forma de escritura visual.

Una piel que habla

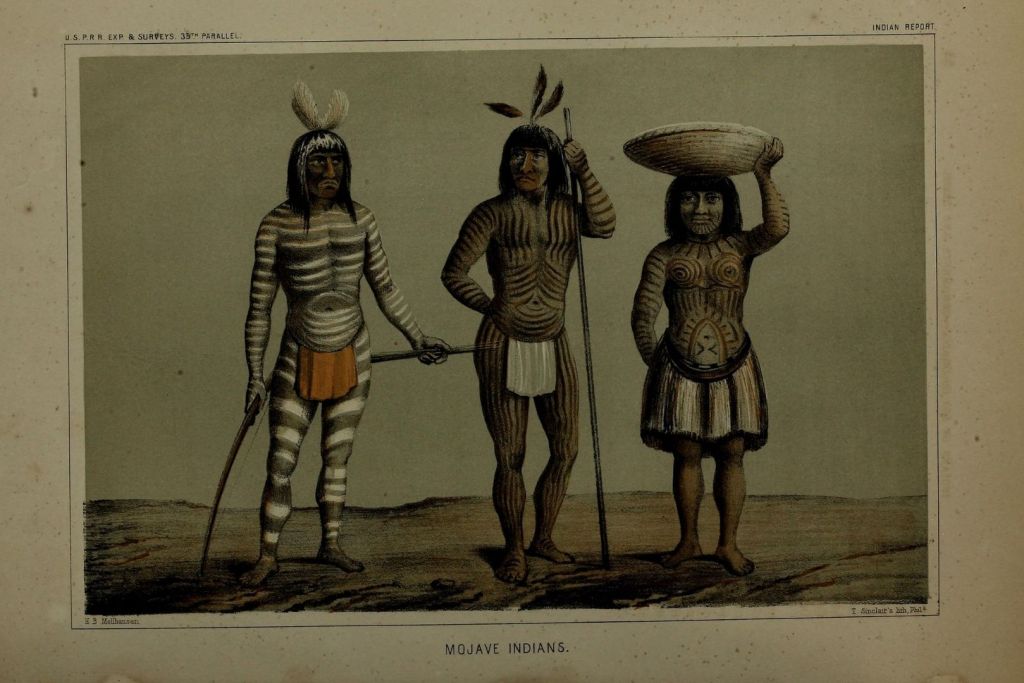

Durante siglos, las lenguas indígenas fueron tachadas de "orales", como si carecieran de capacidad para registrar conocimiento más allá de la palabra hablada. Sin embargo, en algunas culturas, el cuerpo suplía esa supuesta ausencia con marcas permanentes cargadas de significado. El tatuaje se convertía así en un medio de codificación simbólica, tan eficaz como una inscripción sobre piedra o papel.

En las Grandes Llanuras de Norteamérica, por ejemplo, las mujeres omaha utilizaban patrones específicos para registrar momentos clave de sus vidas. No eran decoraciones aleatorias: cada línea, cada punto tenía un significado. La piel era su archivo biográfico. Lo mismo ocurría en la comunidad ‘weenhayek del Chaco argentino, donde la palabra para tatuaje (‘nootshànek’) comparte raíz con el término "letra" o "signo". Para ellos, tatuar era literalmente escribir sobre la piel.

En Taiwán, los pueblos paiwan y atayal llevaban sus linajes grabados en los rostros y brazos. Estas marcas no solo identificaban a cada individuo dentro de la jerarquía social, sino que también acreditaban la pertenencia espiritual y los logros personales. La palabra "vecik", que usaban para referirse al tatuaje, también significaba "escritura". No se trataba de metáforas: era un sistema gráfico de codificación cultural.

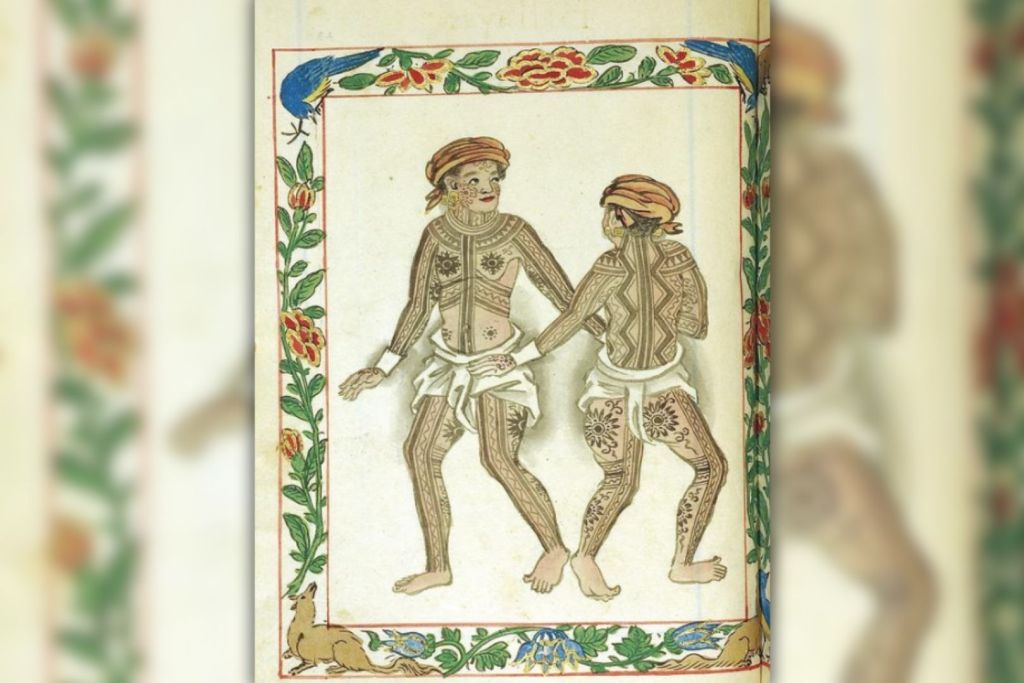

Y en la Polinesia, quizá el caso más célebre, el tatau samoano no solo embellecía, conectaba al individuo con su genealogía, su clan, sus dioses y su tierra. Era un lenguaje visual complejo que debía ser leído —y comprendido— por la comunidad. Saber interpretar los símbolos tatuados era tan importante como saber leer un texto sagrado.

Escrituras que no se borran

La fascinación por estas formas corporales de codificación también nos habla de una paradoja cultural: mientras Occidente desarrolló escrituras que podían copiarse y borrarse, muchas culturas tradicionales optaron por registros permanentes, irremplazables. Una vez inscrito, el mensaje tatuado no se podía eliminar sin dolor. Ese carácter irreversible daba al mensaje una autoridad casi sagrada.

De hecho, en muchas culturas, el tatuaje no se obtenía de forma arbitraria ni estaba al alcance de cualquiera. Se trataba de un rito de paso, una ceremonia de reconocimiento social. La "letra" tatuada no solo hablaba del portador, sino también del momento de la vida en que esa marca se había ganado. En algunas islas del Pacífico, no estar tatuado significaba no haber cumplido los ritos de madurez. Era una forma de analfabetismo corporal.

Hoy en día, estas prácticas resurgen como parte de un "revival" cultural que busca reconectar con identidades indígenas. En Filipinas, por ejemplo, algunas comunidades recuperan sus símbolos tradicionales gracias al trabajo de chamanes-tatuadores que todavía conocen el lenguaje ancestral. Lo mismo ocurre en partes de América Latina o de Oceanía, donde los tatuajes vuelven a ocupar su lugar como formas legítimas de escritura y memoria colectiva.

¿Por qué se perdió este lenguaje?

Una de las grandes preguntas es por qué este sistema visual de registro fue despreciado durante tanto tiempo. Parte de la respuesta está en la propia historia del colonialismo. Las culturas dominantes consideraban estos tatuajes como "bárbaros", "paganos" o incluso "satánicos". Su supresión fue sistemática: se prohibieron los rituales, se borraron los símbolos y se impuso una alfabetización que excluía todo lo corporal.

Además, el hecho de que estos sistemas no se basaran en letras alfabéticas —como el latín o el griego— hizo que fueran malinterpretados como simples adornos. Pero hoy, con una mirada más antropológica y menos etnocéntrica, se empieza a reconocer que esas marcas eran tan significativas como un pergamino medieval.

La escritura, después de todo, no es solo tinta sobre papel. Es cualquier forma de registrar, transmitir y conservar conocimiento. Y la piel, como superficie narrativa, tiene miles de años de historia que apenas estamos comenzando a releer.

Marcas en la piel, de Aníbal Bueno

Marcas en la piel, publicado por la editorial Pinolia, no es simplemente un libro sobre tatuajes y piercings: es una obra ambiciosa que plantea una pregunta central en la historia de la humanidad: ¿por qué nos modificamos el cuerpo? Desde un enfoque antropológico riguroso y divulgativo, Aníbal Bueno recorre miles de años de historia y más de 110 países para mostrar cómo las modificaciones corporales han sido utilizadas como herramientas de comunicación, construcción identitaria y ritualización social.

El libro explora con profundidad prácticas como el tatuaje, el piercing, la escarificación y otras formas de marcaje permanente, desmitificando la idea de que estas expresiones son propias de la modernidad o la contracultura. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, el autor demuestra que estas prácticas han estado presentes en todas las culturas conocidas, desde las civilizaciones mesoamericanas hasta los pueblos del sudeste asiático, de África, Oceanía y América del Sur.

Uno de los grandes logros del libro es su capacidad para conectar la dimensión estética del cuerpo con elementos simbólicos, espirituales y sociales. Bueno analiza cómo estas marcas actúan como un lenguaje no verbal profundamente codificado, reflejando estatus social, roles de género, logros vitales, creencias religiosas o afiliaciones tribales. De hecho, uno de los hilos conductores más potentes del libro es la idea de que la piel puede ser leída como un texto: una afirmación que se sustenta con ejemplos concretos de culturas donde los tatuajes no solo decoran, sino que escriben genealogías, narran biografías y protegen mediante símbolos rituales.

La obra también se detiene en fenómenos contemporáneos, como la estigmatización de los cuerpos modificados en las sociedades occidentales, o el reciente "revival" cultural de prácticas tradicionales que resisten la homogeneización global. A ello se suma una profunda reflexión sobre el dolor: el autor explora cómo el sufrimiento físico asociado a la modificación corporal puede tener un efecto catártico, transformador y hasta terapéutico en muchas culturas, algo que también resuena en prácticas actuales como el body art extremo o ciertas formas de autoexpresión identitaria.

A nivel formal, el libro combina la claridad expositiva de la divulgación con la riqueza etnográfica de un trabajo de campo minucioso. Bueno no solo escribe desde la teoría: ha convivido con comunidades indígenas, ha participado en rituales, y ha sido testigo directo de procesos de modificación corporal en contextos culturales muy diversos. Las fotografías a color que acompañan la obra —también realizadas por el autor— no son ilustraciones accesorias, sino parte integral del relato visual y antropológico que propone.

Sin duda alguna, este libro se convierte en una lectura imprescindible para quienes quieran entender cómo, a lo largo de la historia, el ser humano ha hecho del cuerpo un espacio simbólico, político, espiritual y profundamente humano. Una obra que combina sensibilidad, ciencia y experiencia, y que ofrece una mirada única sobre una práctica tan universal como permanente: marcar nuestra piel para contar quiénes somos.